Um Rápido Tchibum no Slowdive

- Álvaro Figueiró

- 11 de jun. de 2020

- 15 min de leitura

Atualizado: 16 de jun. de 2020

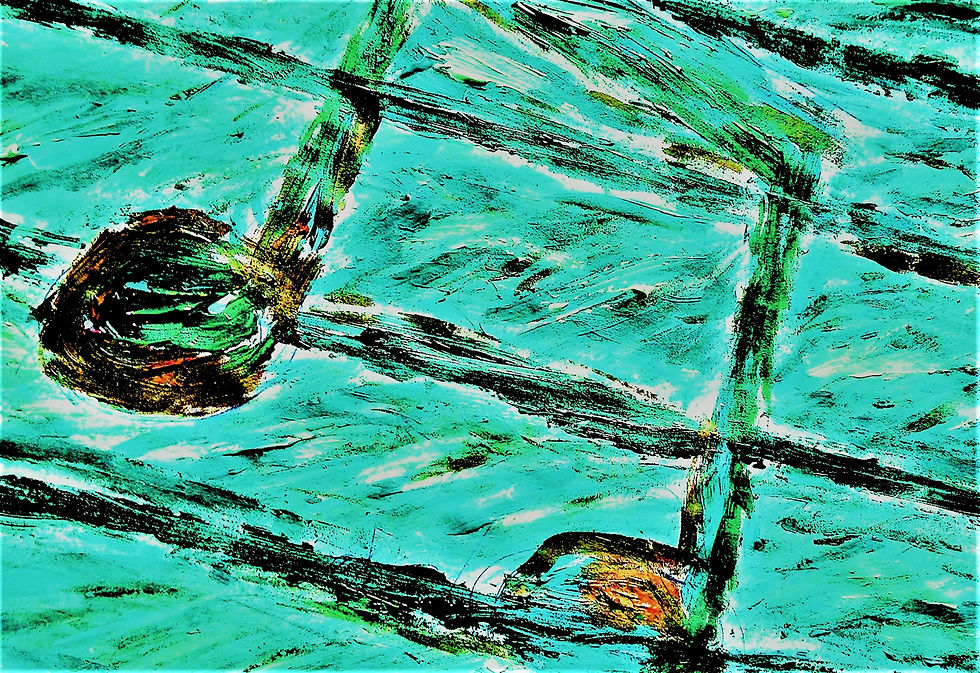

Catarina Stephanopoulos, Adesivo Musical do Mercadão de Madureira, c. de 1993

Os compositores do século XX arrastaram asa atrás de três graças. Uns, velhotes vindos mesmo do Oitocentos, abandonaram a matrona Tonalina e o lar de refeições harmônicas reguladas e foram, de pauta e batuta, atrás da volúvel porra-louca tagarela Atonala. Outros ficaram popotizados nos requebros e nos rebolados da lúbrica Pulseta. Um terceiro grupo cansou-se dos dengues e cafunés da melodia, harmonia, pulsação, escala e percebeu que quem tinha borogodó era Texturela e sua a cútis navalhossedosa.

Essa ordem de paixões com o atonalismo, com o pulso e com a textura também foi cronológica. Na música erudita, a primeira produziu nas décadas de 1920 e 1930 o dodecafonismo com Schönberg, Webern, Berg e outros chatos-de-galocha, programa levado à mania nos anos 1950 com o serialismo, que queria transformar o pentagrama musical em planilha de Excel. A segunda, na década de 1960, gerou o minimalismo, que às vezes é mais chato que o serialismo, mas também conseguiu a proeza de fazer seus rites e cativar o respeitável público, que, como regra, caga mole, amarelinho e cheio de lombriga prà música de concerto, mas curte um batidão (quem não gosta?). José Miguel Wisnik n’O Som e o Sentido realça para o entendimento da música do século XX o pêndulo entre atonalismo e serialismo negando a repetição e minimalismo e música pope afirmando-a, sem se deter muito, contudo, naquelas correntes, talvez as mais frutíferas, que moveram o foco para a textura. Em fins dos anos 1950 e sobretudo no decênio seguinte no Leste Europeu, onde os regimes comunistas não gostavam de nada que não fosse em dó maior nem fizesse o elogio do trator, sugeriam gênios como Penderecki e Ligeti para quem a música é massa sonora resultante do empilhamento de notas (clusters), inclusive microtons, e da variação na dinâmica, na articulação e no timbre. Curiosamente o microtonalismo puro, melódico e harmônico, que talvez fosse o caminho mais lógico para expandir a paleta do compositor sem alienar o público, ficou em segundo plano nas experimentações eruditas. A título de exemplo, são plenamente palatáveis os prelúdios pianísticos de Wyschengradsky, blulzeados (confira-se sobretudo o Nº 3), assim como a Lullaby de Panufnik.

A música popular obviamente é calcada no pulso, algo que pode perceber qualquer pessoa tão sem ritmo quanto eu, que teve aulas de piano interrompidas por uma exasperada professora para me fazer bater palmas n’O Sapo Não Lava o Pé. O dodecafonismo, para sequer falar do serialismo, passou ao largo do pope – nem o onívoro roque progressivo se interessou por ele. É justamente na exploração do timbre que, creio, a música popular do século XX deu seu grande contributo, talvez indo mesmo além da música acadêmica.

Ao contrário da música erudita, que platonicamente existe na partitura e cuja execução não passa duma aproximação, a música popular, deglutida pela indústria cultural, existe nos meios de reprodução em massa – a perfórmance é que é a aproximação. Tal inversão tem múltiplas causas, mas sem dúvida o aperfeiçoamento técnico que permitiu gravações de alta-fidelidade estereofônicas e, logo depois, a manipulação consciente da gravação, fabricando sonoridades impossíveis no mundo real. O microfone, todo mundo sabe, aboliu a voz empostada e abriu caminho para os sussurros dum João Gilberto. O que menos gente sabe é que quase todo vocal em disco é dobrado, seja regravando-se o cantor, seja por equipamentos que deslocam minimamente o tom e a sincronização da gravação, produzindo assim voz mais encorpada mas com o mesmo timbre. A não ser que o cantor tenha um clone, esse som é impossível sem aparelhos. Também é fruto de artifício aquela obnóxia bateria da década de 1980 (“Woman in chains, ppbbããããããaa, woman in chains”) que soa como se alguém corresse para tirar o instrumento dum banheiro toda vez que o batera dá uma porrada na caixa. Quase toda música popular é música concreta – os Beatles e George Martin já a faziam antes mesmo de Tomorrow Never Knows e Revolution 9.

O roque com sua panóplia de instrumentos eletroacústicos, elétricos e eletrônicos depende muito da exploração de timbres: é possível imaginar um Hendrix sem pedaleiras e amplificadores? Meu professor de harmonia, Péricles de Morais (dáctilo-anapesto como eu), jura que o Santana ficou milionário dando bende. Atrás da exploração tímbrica, o roque progressivo investia em sintetizadores do tamanho dum caminhão-cegonha de navio-petroleiro – muita gente ouvia essas bandas por conta de tal experimentação. Na década de 1970, a relativa popularidade de artistas como Kraftwerk ou Jean-Michel Jarre sem dúvida tem muito a ver com a viagem nos novos timbres sintetizados, o enervante frissom de ouvir uma senóide pura ou uma onda quadrada. De forma até mais radical nesse período vai também a emergência da música ambiente com um Brian Eno, um Robert Fripp (ouça-se, p. ex., Red Two Scorer, feita por sobreposição de lupes de guitarra), um David Bowie (sobretudo no álbum Low). (Adorno em Einführung in die Musiksoziologie tem palavras cáusticas sobre o melômano dos timbres, mas ele que se exploda em fu maior.)

Por volta de 1990, emergiram na Inglaterra várias bandas, que, conservando as convenções estruturais da canção e a formação clássica do roque, puseram conscientemente a textura no primeiro plano, a voz esfumando-se na massa sonora a ponto de comprometer a inteligibilidade das letras, o que vinha quase a ser a negação da canção. Um bom cartão-de-vista dessa estética é Blown a Wish do My Bloody Valentine, em que até a bateria fica soterrada em certos pontos; em que a progressão harmônica se oculta numa neblina de timbres; em que os ostinatos só se tornam interessantes pela variação discreta da textura; em que a melodia vocal, mínima, se dilui contra glissandi não exatamente afinados – feitos por qual instrumento, mistério. (Em suma, leia o artigo, ouça a música.)

Na inveterada tendência de estilos e gêneros artísticos serem reconhecidos por rótulos burlescos e depreciativos – barroco, rococó, maneirismo, impressionismo –, os jornalistas musicais ingleses decidiram dar uma sacaneada na molecada que tocava absorta pelas pedaleiras das guitarras, ajustando aqui o reverb, acionando ali a distorção ou o lupe, abaixando-se para regular um potenciômetro, pisoteando toda gama de efeitos: batizaram esse tipo de roque alternativo como shoegazing. Que gênero tão preocupado com timbres operasse mais com guitarras do que com sintetizadores se explica, por um lado, por se ter tornado a síntese tímbrica dificílima ou mesmo impossível mediante a difusão da limitada eletrônica digital da década de 1980, donde o som bem pasteurizado e facilmente datável dos teclados da época; e, por outro lado, por vibrar a corda da guitarra num porrilhão de harmônicos, que um intérprete inteligente com bons pedais saberá esculpir num timbre rico, como é o caso dum Fripp ou dum Terje Rypdal. Arrisco inclusive o palpite de que as diretrizes do shoegazing são reação a essa sonoridade muito asséptica dos anos 1980 quando o mesmo orchestra hit podia ser ouvido de Pet Shop Boys a Duran Duran, quando se dedetizou as qualidades acústicas dos estúdios, quando o maior pecado na gravação era o vazamento do som dum instrumento para o microfone doutro.

Ao menos no plano da produção musical algo já existia na Inglaterra favorável a essa sensibilidade pelas texturas, pois, segundo o manualzão The Mixing Engineer’s Handbook de Bobby Owinski, entre as diversas escolas de mixagem a londrina caracteriza-se tanto pela preferência em se mover para frente e para trás as diversas camadas da música quanto por vocais menos presentes (por outro lado, o corriqueiro na música popular brasileira é o vocalista soltar perdigotos na tua cara). Ademais, conforme já mencionamos, desda década de 1970 futucando com a música ambiente existia um conjunto de artistas heterogêneo (Fripp vindo do progue, Eno e Bowie do glam rock). E enfim na década de 1980, como precursores quase imediatos, o Cocteau Twins já apontava todas as tendências daquilo que viria a se conhecer como shoegazing.

Mais restritamente entre as bandas que costumam ser associadas ao shoegazing poderíamos citar Ride, Chapterhouse, Lush, My Bloody Valentine e Slowdive, todas inglesas, ou mais propriamente, circundando o espaço inglês. Detalhe significativo: muitas possuíam dois cantores, um homem e uma mulher, a diferença tímbrica mais elementar na voz. Noutras etiquetas, é perceptível certa afinidade com o shoegazing no Spiritualized e no Verve, cujo guitarrista Nick McCabe já afirmou querer tratar seu instrumento como sintetizador. Noutros espaços, mais ou menos coetaneamente, vê-se o estilo (mas não a etiqueta) em bandas como a americana Brian Jonestown Massacre no seu Methodrone e até na obscura argentina Mellonta Tauta. E, sem querer entrar no brejo brabo das genealogias artísticas, a ênfase na textura prossegue em bandas como Sigur Rós, Air, Mogwai, Röyksopp, The Radio Dept. e, mais recentemente, Still Corners e Beach House. Para o horror de muitos (e gáudio meu), diria que há conexões até em certos compositores de new age, Enya entre eles. Tais conexões ficam mascaradas pelas idiossincrasias dos circuitos de circulação da música popular: assim uns vão falar em psicodelia, outros em neopsicodelia, dream pop, space rock, pós-roque e o escambau. A adequação analítica desse trambolhão taxonômico – no que significativamente a música erudita é bem mais comedida – tem grandes implicações para a sociologia da comercialização e da recepção musicais, mas bola prà frente – na botinada. Foco na textura da grama, a sombra verde do sol na bola, “the left, the right, in the middle from behind, Steven Pienaar”.

O programa do shoegazing está magistralmente exposto no Slowdive. A banda inglesa formou-se em 1989 e lançou seu primeiro EP em 1990. Com uma guitarra adicional, gerando quinteto, a formação é a típica do pope: baixo, bateria, três guitarras, vocais. Eventualmente alguns membros se desdobram em tecladistas para criar camas. Os vocais trazem a dobradinha shoegazer de cantor e cantora, que as maravilhas técnicas permitem multiplicar e processar em efeitos. As guitarras apenas pontualmente exercem explícitos papéis melódico e rítmico.

Lançaram três álbuns antes de desmancharem: Just for a Day em 1991, Souvlaki em 1993 e Pygmalion em 1995. Voltaram a uma intermitente atividade em 2014, tocando em festivais, e em 2017 lançaram novo álbum, chamado de Slowdive para não gerar dúvida e, para continuar não gerando dúvida, o estilo do álbum chamado Slowdive é shoegazer igualzinho aos três anteriores ou, melhor dizendo, aos dois primeiros. Como o Slowdive é uma dessas bandas com material em lados-bês, demos, síngols, EPs, faixas-bônus, relançamentos, fitas-cassetes esquecidas no porta-luvas etcétera, etcétera tão vasto e tão bom quanto as composições nos álbuns, convém também fuçar aí, hoje uma sopa-no-mel em cotejo com os primórdios da pirataria no Napster ou no eMule, por sua vez uma lua-de-mel em cotejo com a era do contrabando musical na Uruguaiana ou da obrigatória visita às “melhores casas do ramo”. Nos comentários abaixo por vezes ficará implícito que as composições não necessariamente constam do álbum mencionado, porém lhe são mais ou menos contemporâneas e acham-se aí na obra dispersa.

Já no primeiro disco, a bem dizer, no primeiro EP mesmo, o estilo do quinteto soava maduro e, ao longo do tempo, senão pelo terceiro álbum, pouco divergiu. Em The Sadman os já atenuados sussurrados múltiplos vocais afogam-se no refrão sob uma onda de ruído quase branco, um topos da banda. Também sussurrados, perdidos na textura, são os vocais em Shine e em Avalyn I. Erik’s Song dá um passo adiante e, sem letra, é quase música ambiente. Ballad of Sister Sue é uma das poucas que se sustenta menos pela textura do que pela bela interrelação de vozes num compasso de valsinha. Chamaria a atenção sobretudo para Catch the Breeze, cuja coda, de minuto e meio, apoteoticamente resume a proposta da banda. É basicamente uma reles repetição de três notas – mi, ré sustenido e si – por reles quatro compassos, mas a toda hora algo se desloca, a voz se alçando (ou é uma guitarra?), o baixo vindo à frente, ora os timbres mais sujos, ora uma guitarra ecoando esta nota, ora uma virada de bateria mais presente, ora um crescendo naquele acorde que abafa a própria progressão, ora a massa sonora quase solando em ruído. Se prosseguisse, era som para se ouvir por horas a fio. Naturalmente não são todas as peças que galgam esse pináculo, algumas são bem convencionais, umas redimidas por texturas em pontos-chaves (a coda em Celia’s Dream) e outras, tendo lá seu charme, fracassam em criar diversidade na unidade: Avalyn II consiste na repetição por oito minutos instrumentais dum tema difuso de quatro compassos (uns onze segundos), mas chega uma hora quando irrita os ouvidos dos mais reiterativos.

O segundo álbum, Souvlaki, é reputado a joinha da banda e mesmo do shoegazing. Aqui a texturização é mais controlada, quer dizer, não há tantos tsunâmis sônicos, os vocais são um pouco mais articulados, os instrumentos mais definidos. Confesso que, descontrolado e gostando de caixotes em criança, tenho preferência pelo álbum anterior. Embora a produção tenha ficado nas mãos da banda, chamaram ninguém menos que Eno para dar uma mãozinha numa faixa ou outra (aquele emaranhado teorético no começo do artigo era uma cama-de-gato, querido leitor). É difícil determinar se a sonoridade mais cristalina decorre de opção artística ou simplesmente de produção mais caprichada. Em todo o caso, a estética esfumaçada do álbum anterior está bem representada em Souvlaki Space Station e Melon Yellow. Esta última canção, algo formulaica, adquire certa graça nos refrões, sobretudo no último. Repare aí como discretissimamente se movem adiante ou atrás um vocal feminino dobrando o masculino, uma nota de guitarra congestionada de reverberação, um chimbal revertido (não, um “chimbal revertido” não é nenhuma perversão sexual). Em Machine Gun inverte-se o lugar-comum da banda de tecer textura mais densa no refrão: é nas estrofes que os vocais femininos se sobrepõem e onde soa uma guitarra com flanger enquanto no refrão, em interessante alternância para a voz masculina, se articulam mais claramente a guitarra rítmica e a bateria. Na codeta retoma-se instrumentalmente o canto das estrofes, um clichê do pope, mas de forma tão difusa que expõe bem como a banda concebia a função da melodia. Nesse sentido concorda a coda de 40 Days, que na verdade é um refrão que nas duas vezes anteriores fora deixado sem vocal após as pontes: a voz não traz quase nenhum elemento melódico novo, talvez diminuição da duração de notas previamente expostas, mas adiciona mais uma camada de verniz-glacê. Souvlaki também tem sua cota de faixas medíocres, como Here She Comes e Dagger, duas Cocas-Colas quentes e sem gás. Embora o tom melancólico ou sonhático predomine, aliás como no álbum anterior e nos subseqüentes, é difícil negar a alegria relaxada de When the Sun Hits.

Em 1995 saiu Pygmalion e com ele saiu de cena também a banda. Esse ópus número três é, à primeira vista, o hipogrifo no ninho de mafagafo, mas a fria embriologia revelará a lidima filiação. O título, que não se reporta a nenhuma faixa do álbum nem aos lados-bês, leva-me a divagar sobre qual nexo existiria com o mítico escultor que se apaixonou por sua marmórea Galatéia (para a peça de Shaw peço ajuda aos universitários). O entusiasmo do quinteto pela sua própria criação? Duvidoso, pois a banda acabou logo em seguida, exceto se for autodeboche. O trabalho mais escultório que musical? Talvez, pois a sonoridade é muito mais ambiente, quase de vanguarda (anos 1950) que shoegazer. As músicas, que o Slowdive já esticava algo além do usual na música popular, vão freqüentemente exceder os seis minutos ou se restringir ao minuto e meio: Rutti, que abre o álbum, toca por dez minutos e seis segundos e infelizmente te faz senti-los como dez minutos e seis segundos. A pegada eletrônica que se percebia aqui e ali – sobretudo num lado-bê do álbum anterior, In Mind – afirma-se com percussões processadas, se não mesmo programadas em ritmos obsessivos (p. ex., To Watch, que é uma demo, mas serve de bom exemplo), isso quando a percussão ousa aparecer em meio às vastas ambiências desses pampas sonoros. É possível ouvir barulhinhos tão próximos aos uga-ugas da música eletrônica que me levam a desconfiar de Stockhausen sampleado. É o caso da demo Sinewaves e de Trellisaze, experimental a começar pelo nome, o qual, pelo que capisco, significa chongas ou seria necas de pitibiriba? A letra não passa dum vocalize para brincar com o eco, a percussão é mínima, a guitarra intervém esparsamente e ao fundo barulhos de robô do Perdidos no Espaço. Em Miranda, contra arpejo duro e repetitivo dum violão, e em J’s Heavens ouvem-se deslizantes clusters como saídos das Atmosphères de Ligeti (toda aquele bolololô que se revelou cama-de-gato logo, logo vai se tricotar numa bonita luva, querido leitor). Abaixando um fino fio para os fãs se prenderem, há Blue Sky an’ Clear e Crazy for You, embora esta se resuma à manipulação dum lupe “Crazy for love” ou coisa que o valha, sol-dó-ré-si-dó-si e toma-lhe, toma-lhe, toma-lhe lupe-lupe-lupe-lupe com ecoecoecoeco e rrrreeeevvvveeeerrrbbbbberrrrraaaaçççãããoooo. É idiota, mas amor é isso aí mesmo – e funciona, ao contrário do amor.

Da mesma forma que o Radiohead isolou o pau da barraca após o sucesso roqueiro pero no mucho com OK Computer e conturbadamente criou em seguida seus dois mais originais álbuns, Kid A e Amnesiac, que na verdade são um só, assim o Slowdive, que nunca fez lá muito sucesso (dava pra pagar o senhorio e o traficante, presumo), após criar com Souvlaki a obra maior do shoegazing e já tendo definido muito jovem, mal vinte aninhos, uma proposta artística clara que, naquela precoce maturidade a que se atribui (ou se atribuía) ao terceiro álbum, não poderia senão desembocar num trabalho como Pygmalion, se não genial, ao menos íntegro – íntegro por se embrenhar de moto próprio, dentro de suas limitações, numa vereda ainda pouco batida. A integridade ainda toma outra dimensão quando contraposta ao contexto da época, quando o shoegazing já estava tão fora de voga quanto a sarabanda: o quinteto não só não migrou à bola-da-vez, o britpop (a transposição feelgood cancionceira do kitchen sink drama), como tampouco apelou para o paladar ossificado dos fãs mais empedernidos.

Em 2014, talvez porque não desse mais pra pagar o senhorio e o traficante, a banda reuniu-se (músico é bicho muito impecunioso) e talvez porque não desse ainda pra pagar o senhorio e o traficante, lançaram o quarto álbum (músico é bicho muito impecunioso mesmo). Aqui os músicos fizeram as contas e viram que o respeitável público gosta de arte organizada igual às seções de roupa íntima: é muito confuso encontrar calcinha entre as cuecas! Somos banda de shoegazing? Então toma-lhe o som dos álbuns anteriores com um gargarejo de modernol, Pygamalion excluso. Um passo atrás, dois dígitos adiante no cheque. Marotamente tascaram como síngol aquela faixa que soa como mais típica, Don’t Know Why, em cujas partes A as texturas shoegazemente se confundem a ponto de ficar difícil filtrar o que é voz e o que é guitarra (o videoclipe é igualmente don’t know why apesar de eu ter curtido o doguinho). O que o gargarejo de modernol não ajeitou foram as cordas vocais. Aí seria preciso abeberar-se na Fonte da Juventude. Quase cinqüentões, vão-se lá mais de trinta anos de cigarro, mé e amigos, as vozes empanaram-se, particularmente a de Rachel Goswell (confira a coda de Slomo), que, para cúmulo, ficou surda dum ouvido. Normal.

Nesse quarto álbum a sonoridade eletrônica também aparece, porém bem domesticada, como Slomo ou Star Roving, que me lembra coisa dos Doves, outra banda que mereceria mais atenção. Eu sei, eu sei que, após tanto falar sobre textura, a textura do saco de todo mundo está lisinha, lisinha, mas permitam-me observar a importância da textura em duas faixas, Sugar the Pill e Everyone Knows. Ambas seriam sensaboronas baladinhas e como tais se apresentam antes que se apliquem gulosas generosas camadas de confeitos sônicos. Fico-me aqui perguntando se isso não seria verdade para boa parte da obra do quinteto, mas, por outro lado, sendo mais razoável, uma feijoada artística, carregada na melodia, na harmonia, no ritmo, na textura, causaria caganeira auditiva mesmo nos maiores ouvidos de avestruz.

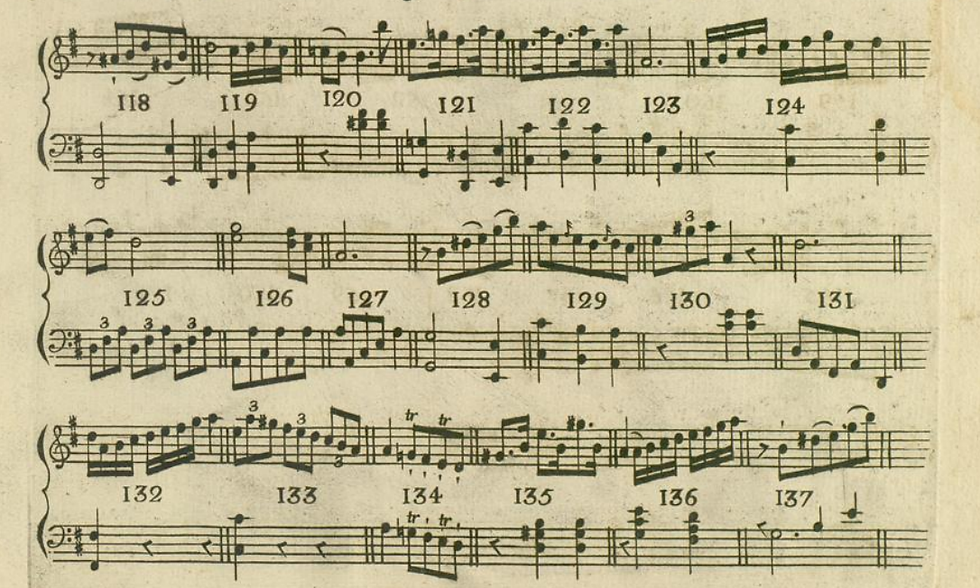

Visto o conteúdo musical, o que importa afinal, cabem mais breves palavras sobre os elementos que reforçam o discurso estético. As capas, exceto pelo primeiro álbum, não apresentam aquela abstração sutil de cores embaçadas – Loïe Fuller dançando num tanque de absinto fotografada em longa exposição –, cujos exemplos mais fantásticos vêm do pioneiro Cocteau Twins, sobretudo Victorialand e Head over Heels. A capa de Souvlaki é duma trivialidade que cairia bem para conjunto de pagode ou dupla sertaneja um pouco mais alternativos. No entanto, dá bastante o que pensar a capa de Pygmalion ter catado nacos duma dessas partituras gráficas de – tchã-tchã-tchã, tchã! – Ligeti, Artikulation. Descobri isso há pouco, pois pensava ser um River Raid lisérgico. Conferi e tem toda cara de verdade mesmo. Esse tipo de canelada ou, como queiram, serendipismo retroativo não deixa de ser uma das modalidades veredictórias possíveis dentro das humanidades. Eno em Souvlaki, Ligeti em Pygmanlion. A luva está confortável? Procure no porta-luva.

As letras, essas sim, atuam co-expressivamente na atmosfera enevoada, etérea. Os títulos são reveladores: Waves, Slomo, Blue Sky an’ Clear, Morningrise, Good Day Sunshine, Brighter, Sleep, Catch the Breeze, I Saw the Sun, Shine, When the Sun Hits. E as temáticas, nunca muito explícitas, afloram em imagens sobre o sol, as ondas, o ar, a água, a luz, o sonho. Há também uma subcorrente entorpecente. Tá certo, metade das letras de roque tratam de drogas, álcool e cigarro, mas no Slowdive há conformação entre material musical e poético. Em Alisson cria-se um planetóide onde todo mundo está chapado (de vinho e de bolinhas) e triste: o eu lírico, o tu lírico e a ela lírica, irmã do tu. Em geral, por motivos que já tentei expor alhures, não dou muita trela pra letra de música nem acho que se deva dar, mas confesso que Alisson tem dois versos fantásticos pelo encadeamento psicodélico na melhor tradição da lírica dum Lewis Carroll ou, mais perto de nós, Jorge Ben Jor: “And the sailors they strike poses / TV covered walls”. Leitor, mon semblable, mon frère, fecha os olhos e imagina essa cena dos marinheiros, eu te imploro. Para quais paraísos artificiais não se picou o vate para encontrar flor tão rara?! Em tempo, é a melhor letra da banda, vaticino eu na minha limitadíssima capacidade crítica, cujo principal estimulante neuroquímico é a imoderada cafeína, a prima assembleiana da cocaína.

Há uns vinte anos atrás quase ninguém se lembrava de Joy Division. Hoje, ande pelo Saara atrás de cinto para minhas sempre frouxas calças ou faça trilha asmática em Visconde de Mauá, vejo gente estampando na camisa a bela capa do Unknown Pleasures. Cedo ou tarde o mesmo acontecerá com o Slowdive – e até com Pygmalion.

Nota: A sempre fina Catarina Stephanopoulos insiste em mea-culpa para sua ilustração e em crítica cromoautobiográfica:

“Cara, tô ficando sem tinta acrílica (a caralha da Caçula não abre mais). Ficou uma boa merda, tipo aquelas ilustrações de livro de inglês da década de 1990 que se achavam descoladinhas pra cacete com cores ácidas imitando canetinha fluorescente ou spray, sei lá. Ou também aqueles adesivos vagabundos de carro que os pais deixavam colar. Uma vez meu pai me arrastou pro Mercadão de Madureira e tinha um Baby (era o auge do Família Dinossauro) todo cagado de yellowcake, o bicho com cara de Chucky, puro Hellraiser. E meu pai, que mimo, queria me comprar aquela porra! O Baby morrendo de verminose jurássica. Eu chorei, claro. Uma vez meu irmão colou na janela do nosso quarto um Sonic pintado com o que sobrou do césio de Goiânia. Tentei arrancar, mas sei lá o que ele tinha no cuspe que a merda do bicho não descolava, queimou minha mão. Esse tipo de cor é que tá aí na ilustração, triste, dá até azia. Vi as capas dos discos que tu me mostrou e deu até tristeza aqui. De qualquer jeito, o desenho aí que você me pediu ficou merda e melhor que aquelas broxantes brochadas (ou são broxadas brochantes?) que imitam o Kandinsky nas portarias de todos os prédios da Tijuca, aliás daonde o Kandinsky nunca tinha é de ter saído. E tu não merece merda muito melhor mesmo.”

Comments