Pé nas Drogas!

- Álvaro Figueiró

- 2 de nov. de 2021

- 6 min de leitura

Pacífico, estúdios cinematográficos; Grandes Lagos, fábricas automotivas. Após cavalos e diligências, as duas indústrias acabaram por se apaixonar num motel beira-de-estrada. O road movie é afinal um western com pneus e a ascensão dum coincidiu com o declínio do outro. Talvez por questões técnicas, só na década de 1960 o gênero consolida-se, a projeção traseira relegada às produções pé-de-chinelo. As tomadas externas e o tecnicólor baratinho expandem a mitologia americana, que, bem ou mal, é a global: o carro esportivo, a motoca que mais parece um caminhão-cegonha, o asfalto cartesiano, paisagens cinemascópicas onde a vegetação se abrevia como logomarca de alto impacto. Não à toa o carro costuma ser conversível, integrando o motorista como cacto móvel. É o cavalo-de-aço contracultural de Easy Rider; é o piloto bandoleiro em Vanishing Point; é o cidadão calça-frouxa camisa-social bolinado por um caminhão machochô em Duel; é a sisteragem suicida de Thelma e Louise. Nesse drama por liberdade e gasolina barata, até pinta a Austrália – os Estados Unidos blá – com Mad Max.

Como durante o século XX a literatura se foi tornando arte tão vital quanto engarrafadas marinhas de areia colorida ou mosaicos de asas de borboleta, a sua contribuição para a mitologia estradeira foi pouca, senão nula. Lembrar de On the Road de Kerouac é metade preguiça, metade alzáimer. Até no jequinaldo Brasil, houve precursores: o Louco do Cati de Dionélio Machado foi publicado em 1941 e conta as peripécias dum grupo de gaúcho da fronteira que quer conhecer o Rio. Ademais, a viagem de On the Road é tão chata quanto a do último parador com destino a Santa Cruz. Ademais do demais, Sal Pardise e tchurma, mesmo quando furtam veículos para zanzar, trepar e beber, tem um quê de inocência, ou melhor, de estupidez americana da década de 1950, a dona-de-casa do futuro preparando o pernil de Ação de Graça num forno acionado a plutônio enquanto o marido aquece rebites de fórmica. Kerouac era católico e mesmo inchado, bêbado e baforando charuto em 1968, às portas da morte, continuava falando em espiritualidade, busca por Deus, piedade.

Existe um livro que é o On the Road dando marcha à ré na contramão a mil pela Rota 66 chapadaço de éterálcoolcocaínamescalina tujunmistudotorado: Fear and Loathing in Las Vegas. Prumas edições é jornalismo, proutras é ficção. Na verdade, é a duas coisas, é gonzo journalism, vertente do new journalism onde o fato é nada, a narrativa é tudo e a verdade ainda assim emerge – mais do que na reportagem especial de domingo. Não à toa privilegia o bizarro, o grotesco, o excessivo. E que pode ser mais bizarramente excessivo no grotesco do que Las Vegas?

O pai do gonzo journalism foi o americano Hunter S. Thompson (1937–2005). Thompson era bizarro, mas duma bizarria que só faria sentido nos Estados Unidos a começar por esse prenome de Hunter: nem no Bolsonaril hiperconectado é fácil encontrar alguém que tuíta num só fôlego amar liberdade, motores envenenados, esportes, drogas pesadas e armas de fogo mais pesadas ainda. Thomspon saiu dum roteiro descartado por David Lynch, John Milius e Jerry Seinfeld às quatro da matina numa viela secundária da Vila Mimosa: altão, gingante, piteira, calvo, oclão âmbar, molambento, tartamudeante, sempre carregando um esprei de pimenta ou um aguilhão elétrico. O esquisitão era o cara pra acompanhar que aquela purpurina riporonga do paz-e-amor ia sair voando ao primeiro arroto azedo de azia. É coscorão, casca, craca, couro. Brilho agora só de gosma. Em pleno Verão do Amor que dizem que foi 1967, Thompson publicou um livro-reportagem sobre os mal-encarados Hell’s Angels, que, proletas, desprezavam os rípis filhinhos-de-papai nas suas cômbis coloridas e prenunciavam com mais consistência o niilismo fora-da-lei dos panques.

Fear and Loathing in Las Vegas retrata o desbunde dessa outra etapa do sonho americano – o subtítulo, aliás, é a savage journey to the heart of the American Dream. Em 1971, o alter-ego de Thompson, Raoul Duke, arrasta seu advogado para cobrir uma corrida de búguis e motocas, a Mint 400, um Liberace oferroude promovido por hotel. Partem de Los Angeles, em conversível vermelho com overdoses galácticas no porta-mala (a cocaína malocada num saleiro). Em meio a atmosfera turvada por poeira e drogas, a dupla não consegue sequer ver a corrida. Na pindaíba após excessos como encomendar quinhentas de barras de sabonete transparente ao serviço de quarto, a salvação aparece num segundo trabalho jornalístico que vai acontecer ali mesmo em Las Vegas: a Conferência Nacional dos Procuradores sobre Drogas! São oito dias de bedetripe, piração, ilicitudes, paranóias, loucuras, violências, destruição, deboches. E o ponto é exatamente este: como pode alguém suportar sóbrio a vulgaridade megalômana de Las Vegas?

Las Vegas receita todas as drogas pro Pequeno Príncipe, inclusive conhaque de alcatrão Dreher.

Perder dinheiro em cassino já é em si baixo-império demais: primeiro, porque de fato é divertido pacas (recordo minhas experiências vintaneiras num chumbrega caça-níquel balneário provinciano barriga-verde que aliciava otários com salgadinho e refri enquanto do lado de fora um sósia do David Bowie, fumando e perdendo na mor nonchalance notas de cem mangos na roleta, tentava aliciar outros otários); segundo, porque de fato se acredita que é possível sair vitorioso. Mas Las Vegas faz circo de aleijados parecer lição moral. Las Vegas é a empulhação da meia verdade que é o sonho americano, o get rich quick por uma engenhoca que desemprega até o crupiê. Las Vegas vende-se como o lugar onde se pode ficar rico sem trabalho duro, sem uma invenção genial em garagem, sem um mero golpe de sorte, sem o tino para engabelar os outros, sem mesmo boas conexões criminiais – sem nenhum clichê cinematográfico mais sofisticado que um puxão de alavanca. Vender plano funerário em pleigraunde é mais decente. Um amigo que andou pela Strip relatou que a atmosfera parecia polvilhada de cocaína por essa sensação de sucesso cafungando teu cangote.

Tou falando tanto de Las Vegas que pode parecer que já fui lá. A bem verdade, nunca nem pisei nos Estados Unidos. Mas, de tanto vermos, parece que Las Vegas é ali do lado da padaria, afinal somos bem receptivos às verrugas alheias, sobretudo quando piscam e luzem em neom. E Thompson articula como ninguém essa familiaridade paranóica. Exemplifico. Certa vez tirei para ler um livro totalmente fortuito: Turning Tables on Las Vegas dum Ian Anderson, que não é o do Jethro Tull. O autor dava dicas para suceder na jogatina que soavam tão falsis que pareciam elaboradas ex-cátedra – a cadeira da escrivaninha, não a da távola. Para distrair crupiês, o autor contava que se fingia de bêbado; para iludir a gerência dos cassinos, hospedava-se nos hotéis sob nomes falsos. Em dado momento, pressenti que a fajutice fosse mais sacana ainda, pressenti que o guia tinha sido escrito sob encomenda dos próprios cassinos a fim de estereotipar os procedimentos do jogador médio com pretensão a saidinho e assim detectá-los mais facilmente. Isso é paranóia, isso é Las Vegas, isso é Hunter S. Thompson.

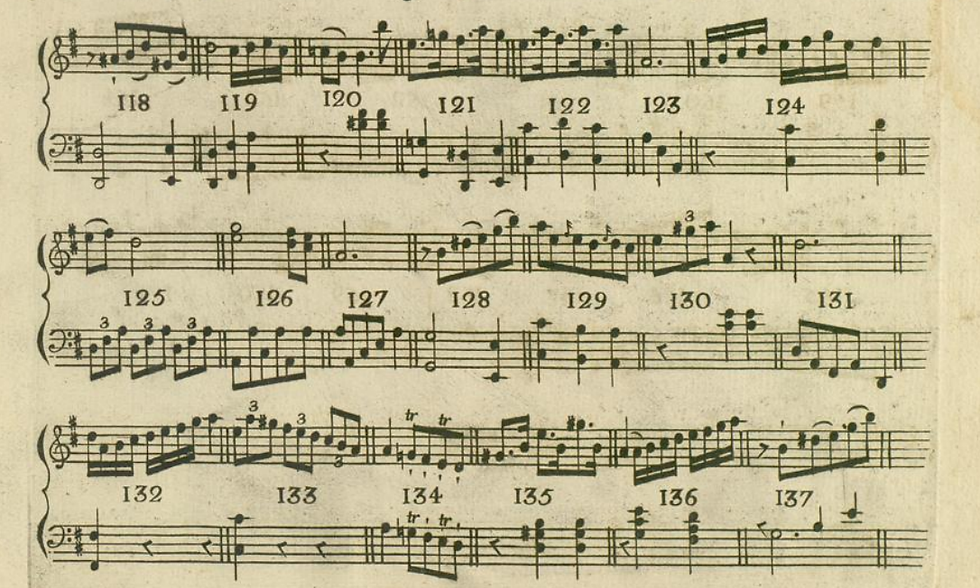

Fear and Lothing in Las Vegas foi filmado por Terry Gilliam em 1998. O ex-Monty Python, sempre forte nos visuais, buscou reproduzir na fotografia e na misancene os efeitos de cada droga – ora com cores ácidas, ora com foco raso, ora com foco profundo, ora com grandes angulares, etcétera e tals. O escripte chupinzou verbátim o livro. A caracterização de Thompson/Duke por Johnny Depp é brilhante, nem que seja pela imitação perfeita. Ainda assim é uma versão algo falha. Creio que o espírito porra-louca do livro tenha sido capturado direto é por videogueime, obviamente sem o consumo de drogas. Penso na série de adventures absurdistas da Lucas Artes e, em particular, em Sam & Max Hit the Road.

Como às vezes acontece com quem topa num estilo peculiar, Thomspon acabou transformando-se numa paródia de si. Talvez por isso, sua produção tenha minguado após a década de 1970. Em certa medida, Fear and Loathing in Las Vegas já é uma reelaboração do artigo desesportivo The Kentucky Derby is Decadent and Depraved de 1970, onde o repórter tampouco conseguira cobrir o turfe por conta do bololô selvagem no hipódromo (o artigo também assinalava o começo da parceria com o inglês Ralph Steadman, cujas ilustrações disformes, emporcalhadas de manchas e rabiscos, revelavam um mundo insuspeito de brutalidade). Uma das suas últimas obras, Kingdom of Fear, de 2003, colige reflexões sobre os Estados Unidos após o Onze de Setembro e fragmentos autobiográficos, mas há uma insistência quase adolescente sobre certos pontos. Há quem diga que a escrita de Thompson com esse apelo à porra-louquice, ao indevido, ao excesso, à rebeldia seja mesmo meio juvenil.

Aos improváveis longevos sessenta e oito anos, acelerando fundo no rolimã senil, Thompson suicidou-se com tiro de escopeta no coco – um gesto de medo, delírio, piração, pirotecnia e liberdade.

Comentarios