O Pesadelista – J. G. Ballard

- Álvaro Figueiró

- 24 de jul. de 2020

- 14 min de leitura

Atualizado: 3 de ago. de 2020

Ele sim, o pesadelista: J. G. Ballard. Eu sou a Branca de Neve no Rivotril.

Por suas brutais antecipações literárias do que viria a produzir de pior a sociedade de consumo e da afluência, ganhou a alcunha de “o vidente de Shepperton”. Respeitável e bocejante como a Vila Valqueire, nada propícia à fantasia, que dirá à fantasia distópica, Shepperton é cidade-dormitório londrina, onde o escritor viveu a maior parte da vida. Mas Ballard só foi para Shepperton homem feito, trintão. Na infância, quando qualquer aresta é farpa e faca, é que viu horrores. O ano de nascimento, 1930, coloca-o lúcido perante a Segunda Guerra Mundial, a Blitz, Convetry arrasada, sirenes conclamando para o metrô, pacatas ruas georgianas desfiguradas por entulhos e membros. Mas Ballard só foi para a Inglaterra moço feito, talagão de quinze anos. O local de nascimento, Xangai, coloca-o lúcido a um prelúdio de Segunda Guerra Mundial muito mais brutal do que qualquer menino inglês experimentaria em casa. Xangai era por excelência a cosmópolis chinesa, como até hoje atesta a arquitetura dos proto-arranha-céus do Bund. À reboque do que os chineses num imperialismo ferido chamam dos “Tratados Desiguais”, desde meados do século XIX os estrangeiros em Xangai gozavam de extraterritorialidade e até administravam em condomínio um trecho da cidade, o Assentamento Internacional, onde o pequeno Jim levava vida abastada de conforto e criados. As azedas relações chinesas com os japoneses, que em 1931 haviam invadido a Manchúria, explodiram em guerra em 1937. Seu Miyagi é muito educadinho, recolhe todo o lixo do estádio, não acotovela ninguém na fila do supermercado logo após o terremoto, mas vai lá pôr uma baioneta na sua mão a serviço do imperador... A ocupação japonesa foi atrocidade atrás de atrocidade, rasgar bucho de bebê era beliscão em braço de moleque travesso. Indo para a escola, o calça-curta todo dia na beira da rua via meia-dúzia de cadáveres. Logo o garoto parou de topar com essas cenas impressionáveis, pois foi para um campo de confinamento, experiência que ficcionalmente emperequitou em Empire of the Sun, depois filmado, com comedidas colheres de açúcar, por Spielberg.

Ballard não é, porém, o escritor que se remói sobre a violência pretérita e sim aquele que se esbalda na porvindoura – ou, para adequar a cronologia, a violência que acabou de chegar.

Um dos grandes talentos de Ballard é construir futuros absurdos – a Europa toda de férias no Mediterrâneo, 30% de orçamentos nacionais dedicados às rodovias, chamadas telefônicas interrompidas por publicidade – sem impregnar a atmosfera de óxido nítrico: raramente há sátira; freqüentemente há antecipação. Num conto de 1975, The Air-Disaster, um jornalista, junto a todos os colegas, abandona festival de cinema em Acapulco e embrenha-se em miseráveis vilarejos atrás dos destroços do primeiríssimo jumbo com mil passageiros a cair, excitado pelo furo de reportagem: “I would describe the first ominous discovery of a single aircraft seat on a hillside, a poignant trail of ruptured suitcases, a child’s fluffy toy and then – a valley floor covered with corpses.” Nos cafundós montanheses descobre outras tragédias que não são tão fotogênicas nem dão tanto ibope. Essa excitação mediática pela morte em massa é só uma das inúmeras vertentes pós-modernas na prosa de Ballard.

O termo pós-moderno, desde seu início, tem sido tão abusado, oscilando de categoria global a puteamento, que fica difícil atribuir-lhe valor cognitivo, mas serve ao menos restritivamente como antologia de fenômenos cujo desabrochar data da segunda metade do século XX (os optimates já faziam turismo; a plebe, não). E, por conta do obscurantismo escalafobético dos acadêmicos pós-modernos, quase sempre se encontram reflexões mais profundas e até mais estruturadas nos ficcionistas. Borges é infinitamente superior a Foucault – e não estou nem falando sobre estilo... Como observaria colega historiador, os acadêmicos pós-modernos deram péssimas respostas para boas perguntas. Por tratar instigante e exaustivamente desses fenômenos contemporâneos é que Ballard merece por excelência a pecha de ficcionista pós-moderno. De fato, tudo aquilo que, em graus diversos de anfiguri, de má prosa e de tapeação, viria a tratar um Marc Augé, um Lacan, um Baudrillard, um Zygmunt Bauman já está lá em Ballard. Pequeno rol dos motivos recorrentes demonstrará a perspectiva pós-moderna: psiquiatras, hospitais, estacionamentos, rodovias, aeroportos, desastres em meios de transporte, engarrafamentos, turismo de massa, condomínios de luxo, pornografia pervasiva, simulacros, culto às celebridades, espetacularização da violência, comoditização da arte, trabalho extinto, magnicídios. Familiar? Em Motel Architecture, o universo profissional restringiu-se a crítico televisivo e arrumadeira. Em The Object of the Attack, o paciente engana as sentinelas montando um quarto de Ames, aquela ilusão de ótica tridimensional que só é coerente a partir dum ponto ou plano de vista. Em Cocaine Nights, uma modorrenta comunidade de aposentados ingleses na Andaluzia experimenta renascimento cultural e cívico na esteira duma onda deliberada de crime e vandalismo.

Ballard também é pós-moderno pelo lado negativo. Com Lovecraft, compartilha desastrada característica: sua capacidade inventiva era muito superior à estilística. Trocando em miúdos, escrevia mal, ou para separá-lo do atroz Lovecraft, tendia a escrever mal. O defeito revela-se sobretudo nas narrativas de feito mais convencional e nos romances. Talvez o culpado fosse o uísque horário que o autor passou a beber após ficar viúvo com três crianças para criar (ballardianamente a esposa teve um piripaque mortal durante férias em família). Talvez o culpado tenha sido a mera convergência com o ramerrão academicóide, pois os tiques da má prosa filosofal assolam a escrita de Ballard: a adjetivação vácua, torrencial às vezes; pouco tino para o ritmo da frase; e, sobretudo, certa predileção por metáforas com substantivos etereamente abstratos, pesadões (p. ex., geometry, topology, areas, arithmetic, landscape). Em Crash, abusa-se tanto de “geometry” que se perde qualquer colorido conotativo: “varying geometry of her pubis”, “their constant and unswerving geometry”, “its familiar geometry”, “awkward geometry”. Não deverá ser gratuito que o romance, de 1973, estourou na França, justo onde e quando esse tipo de escrita pretensamente profunda começava a dar o bom-tom nas humanidades. Nem certos contos, onde em tese o estilo está sob escrutínio mais constante, escapam de frases como “claustrophobic focus of supressed aggression” e “fascinated by the shifting geometries of her tights and shoulders, the diagrams of her face.”[1] Eu sei que decerto Ballard queria fundir no próprio estilo a tecnificação das relações sociais, mas o resultado não prima, senão quando transborda para o pastiche experimental. No entanto, em seus melhores momentos, por força das imagens, o autor consegue criar frases poéticas, pungentes e modernas (ou pós-modernas, sei lá): “the rusting dish of a radio-telescope on a nearby peak, a poor man’s begging bowl held up to the banquet of the universe.”[2]

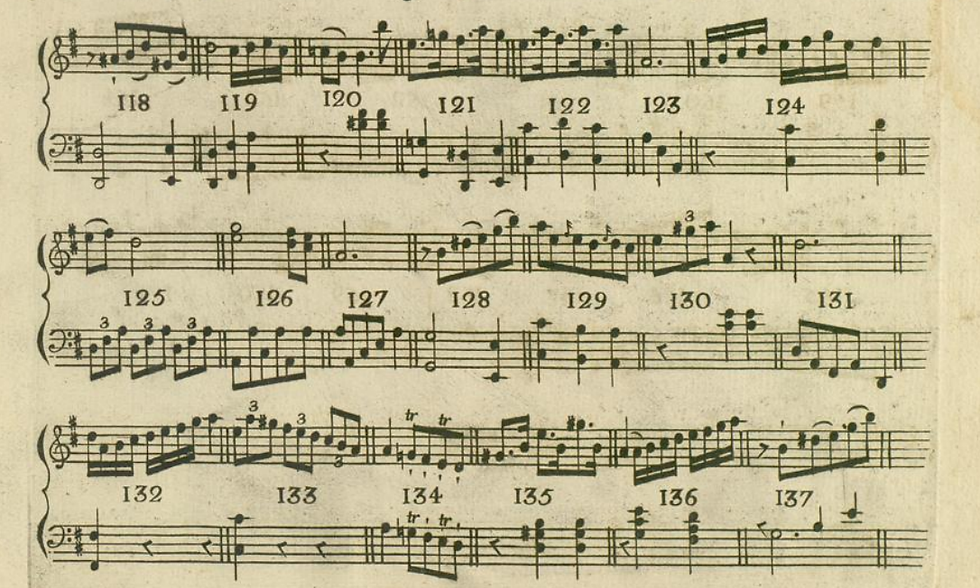

A obra de Ballard pode ser dividida em duas fases. Na primeira, explorou os caminhos batidos da ficção científica: superpopulação, apocalipse nuclear, colonização planetária. Embora nunca abandonadas de todo, tais temáticas foram minguando e abordadas de perspectivas menos convencionais. Cronologicamente essa fase corresponde a 1956 até meados da década de 1960 e o meio de expressão predominante era o conto. De fato, o grosso da produção ocorreu nesses dez anos e, mais precisamente, entre 1960 e 1966, quando Ballard publica 45 contos, quase metade dos 99 reunidos na coletânea The Complete Stories of J. G. Ballard.[3] Muitos vieram à lume na New Worlds, a equivalente britânica da famosa Amazing Stories. Embora amiúde descrito como então pertencente à hard science fiction – aquela vertente que, nos seus piores exemplares, está mais fissurada com o torque duma chave-de-fenda em queda livre que com a cadência da frase –, Ballard desde cedo mostrava discrepâncias notórias e antecipações temáticas, para o que o inclinava a própria formação abortada como médico e psicanalista, ciências menos duras, mais úmidas. Uma das mais sólidas pontes à segunda fase são os contos ambientados em Vermilion Sands, estância desértica onde artistas, cultes e moderninhos se reúnem para elucubrações sobre estátuas musicais, cinema de vanguarda, poemas computadorizados, flores geneticamente manipuladas para cantar como primadonas, esculturas de nuvens, sinfonias ultrassônicas, alta costura com biofibras, isso quando os diletantes não estão sofrendo de beach fatigue (embora decerto não haja influência, curiosamente algumas dessas temáticas apareceram, meio século antes, na obra do argentino Leopoldo Lugones). A própria escolha do adjetivo vermilion, um dos preferidos de Wilde, aponta para o esteticismo bem como a paródia de nomes como o cineasta Orson Kanin ou o mecenas Charles Van Stratten (Carl van Vechten).

A segunda fase tem duas características principais. A preferência larga pelo romance sobre o conto e a afirmação duma ficção científica menos preocupada com o futuro distante que com o imediato, menos o outter space que o inner space ou, traduzindo paralelamente, menos espaço sideral que o espaço espiritual. Ballard foi o animador duma das diversas bossas novas da década de 1960, a new wave science fiction embora o termo seja programaticamente menos explícito do que a speculative fiction propugnada pelo litigante profissional e escritor nas horas vagas Harlan Ellison. Num conto bem típico desse período pelo tratamento científico heterodoxo (A Question of Re-entry), os astronautas retornando da Lua perderam o contato com a base durante a reentrada. Por anos a fio expedições internacionais buscam os astronautas ou, ao menos seus vestígios, no meio da selva amazônica, onde a cápsula teria caído. Uma das fontes de informação é uma tribo decadente, chefiada por um branco que se impôs aos índios prevendo a aparição de certas estrelas cadentes que passaram a ser cultuadas como deuses, na verdade meros satélites artificiais nos seus trânsitos periódicos. Ballard obviamente não está interessado no torque duma chave-de-fenda em queda livre. (Se o leitor não percebeu o nexo com O Coração das Trevas de Conrad, isso se deve provavelmente ao meu costumeiro pudor por espóiler.)

Costuma-se apontar como terceira característica da segunda fase a prosa experimental, mas, em verdade, só episodicamente Ballard subverte convenções estruturais, como no brilhante The Index, onde a história dum movimento messiânico é contada, após nota introdutória, por um índice remissivo (cujo último item é o próprio nome do indexador!); ou em Answers to a Questionaire, onde só com as respostas, sem as perguntas, temos de reconstruir a biografia e a lógica do louco que participou dum atentado; ou ainda A Guide to Virtual Death, bizarra grade televisiva como uma das raras evidências sobre a inteligência na Terra de que dispõe uma civilização alienígena (a programação matinal abre assim: “6.00 am Porno-Disco. Wake yourself up with his-and-her hard-core sex images played to a disco beat.”). A culminância da prosa experimental é, ao menos pelas dimensões, o antirromance The Atrocity Exhibition, de 1970, que explora as obsessões do autor com sexo, morte, acidentes, mídia, psiquiatria, celebridades e arte. A narrativa saltita em vinhetas não-lineares e ilógicas (o nome do protagonista muda por parônimos, uma mulher morre várias vezes), paradoxalmente tão mais irracionais pelo uso de linguagem clínica ou abstrata e pelos constantes elencos. É uma pena que tais experimentos não tenham sido mais constantes, pois uma das coisas mais paumolescentes na ficção científica são as fronteiras do cérebro e da galáxia em anágua oitocentesca. Não à toa decepcionado com o convencionalismo dos colegas, Ballard passou, cada vez mais, a publicar na Ambit, revista culte moderninha vanguardeira contracultural. De fato, é difícil considerar qualquer periódico de ficção científica sério – a capa oleosa com foguetes fálicos, decotes fartos e monstros sacanas – admitindo histórias com títulos como The Assassination of John Fitzgerald Kennedy Considered as a Downhill Motor Race (e, ainda por cima, três anos após o fato) ou Queen Elizabeth’s Rhinoplasty (no mesmo ano da primeira gravação do Sex Pistols). Sabendo quão impalatável sua imaginação se tornara ao leitor comum, Ballard chegou a bolar anúncios publicitários pagos para, conceitualmente, vender a si próprio!

Dentro da segunda fase destaca-se uma trinca de romances “brutalistas”, tão asquerosos quanto as ciclópicas peripécias do brutalismo arquitetônico: Crash, Concrete Island e High-Rise, respectivamente de 1973, -74 e -75. O primeiro deles, quiçá a mais célebre obra do escritor (mas nem de longe a melhor), trata de parafilias sobre couro e sadomasoquismo, mas couros de estofamentos rasgados e chicotadas de colisões automobilísticas. Asfixia erótica é coisa de bronheiro glabro, pois em Crash o fetiche é por acidentes de carro: todo o cardápio sexual em carrocerias estraçalhadas, orgasmos à vista de colisões iminentes, masturbações em direção veloz e furiosa, penetrações mesmo emulando batidas célebres ou obviamente coitos com amputados. Concrete Island retoma o mote da violência rodoviária como robinsonada: após acidente, um motorista vê-se ilhado no acostamento central, incapaz de cruzar o fluxo incessante na autoestrada e tem de se reinventar para sobreviver. High Rise cronica o veloz colapso da civilização do condomínio de luxo quando pequenas falhas nos serviços e pequenos vícios na sociabilidade espiralam em barbárie, proposta muito mais interessante que a d’O Ensaio sobre a Cegueira, que apela para causas exógenas. Em certa medida, creio, que esses experimentos mentais ou, melhor dizendo, ficcionais em perversidade têm fortes precursores na tradição inglesa – o exemplo mais elementar é Robinson Crusoé – e um autor algo mais velho que Ballard, William Golding, pautara seus três primeiros romances quer por isolamentos radicais (Lord of the Flies e Pincher Martin), quer por humanidade alternativa, a neandertalesca, à beira do extermínio, distopia alheia e paleolítica (The Inheritors).

Crash causou escândalo, paradoxal escândalo. O romance, afinal, é a exploração dos extremos eróticos nesta nossa sociedade que ultrapiscologizou a reles função biológica do sexo, menos inexorável e às vezes menos satisfatória que a defecação. Se o ego passa a se identificar com o erotismo, então no limite todos os objetos tornam-se eróticos e a pornografia final será toda a pele rasgada em orifícios sexuais, todos os fluidos misturados, um clímax de sêmen, muco, sangue e bílis. E que objeto sintetiza, no plano mais comezinho, sexo, violência, controle do que o automóvel, ele mesmo, nas múltiplas acepções, um fetiche? Segundo o próprio autor, “The first pornographic novel based on technology.”[4] O que impede que Crash seja um grande livro é a insistência conceitual. Há poucos interlúdios que permitam um respiro às colisões frontais e traseiras entre sexo e catástrofe. Começamos a bocejar de horror. A inquietação, porém, reaparece em brilhantes lampejos como, p. ex., uma curta passagem que prevê estratos geológicos de estilhaços de pára-brisas a se formar nos acostamentos futuros ou no episódio quando se descreve a colisão simulada com manequins e seu repeteco em câmera lenta, talvez, tal qual a morte de Hal em 2001, o trecho mais humano do livro. (Que Crash fosse causar escândalo, paradoxal escândalo, já se antevia pela reação à exposição de carros acidentados que Ballard organizara em 1969 na galeria de arte New Arts Laboratory. A histeria foi tanta que, como protesto, houve quem depredasse as já cacarecadas carcaças ou até mesmo lhes arremessasse tinta branca, talvez na esperança de ressuscitar a anima automotrix. Curiosamente quando na rua ninguém dava a menor pelota a esses vestígios de violência industrial.[5])

A influência de Ballard nas artes é tanto mais pervasiva quanto sutil. Seria possível criar festival de filmes cujos motes foram antecipados pelo pesadelista: em Escapement o protagonista vê-se, como n’O Dia da Marmota, entalado numa “circular time trap”, porém aqui, mais sinistramente, o período da reprise vai estreitando-se a cada passo; Thirteen to Centaurus é um Show de Truman cuca-no-lance, pois há reviravolta perspectiva nessa tripulação que se crê em espaçonave de longo curso quando, na verdade, participa dum experimento psicológico sobre confinamento sem nunca ter saído do chão; em The Gentle Assassin, como Os Doze Macacos, ou antes, como La Jetée, um físico vê-se fadado eternamente a fracassar e a morrer na sua missão de volta ao passado; The Time of Passage emprega a cronologia reversa que estruturará Irreversível. O cinema de Cronenberg com seu horror corporal (body horror) tributa tanto a Ballard que o canadense, célebre pelas nojeiras d’A Mosca, filmou nada menos que Crash. As premissas desse horror corporal sem dúvida jazem numa memória ancestral tolerante a certas mutilações fatais – uma mordida de tigre-dente-de-sabre, um estabaco da copa da árvore –, mas se arrepia perante as novas formas de se desfazer o corpo, só possíveis graças à sociedade industrial, digamos, alguém fatiado por hélice ou decapitado cerce por lâmina de pára-brisa, isso para não falar nada sobre as manipulações genéticas e o transumanismo ali na esquina... Mas divago em horrores... Em certa medida, Ballard é também precursor quase imediato dos saiberpanques – ao menos aqueles mais intelectualizados, como o americano Bruce Sterling – embora o emblema high tech, low life não se aplique de todo ao inglês: seus personagens, inúmeros psiquiatras ou médicos, tendem pertencer a classes abastadas. A low life que se vê está nos processos de degradação voluntária do fantástico, técnico ou biológico: em The Drowned Giant, o corpo dum homem colossal é primeiro celebrado como atração turística e depois pichado (com a suástica de rigor) como pichada também é a espaçonave que regressa da primeira missão marciana mas se recusa a abrir a escotilha (The Message from Mars).

A bola-de-cristal do Vidente de Shepperton às vezes brilha com sinistra presciência, no âmbito não das idéias, mas sim dos fatos. Já em 1969 elaborava, num bolololô de jargão psicanalítico, estatístico e publicitário, as fantasias dum louco em assassinar Ronald Reagan, atentado que viria a afinal a se materializar (nome do conto: Why I Want to Fuck Ronald Regan). Em The Secret Story of World War III, de 1988, o octogenário Reagan exerce seu terceiro mandato. Embora essa presidência tenha permanecido na ficção, não sei se o mesmo se poderia dizer da maneira como a mídia acompanha a política, pois a cobertura praticamente se limita ao estado de saúde presidencial, cujos batimentos cardíacos, eletroencefalogramas e níveis de glicose são exibidos ininterruptamente nos poluídos televisores (a ponto de haver uma troca de mísseis nucleares com a União Soviética sem ninguém se aperceber). Aliás, a fixação com Reagan, que aparece alhures, explica-se por o republicano ser a prova de que Ballard estava na pista certa sobre a lógica midiática que passou a imperar: a presidência da maior superpotência da história viria a ser ocupada por um cabotino boçal (e, mais chocante, digo eu, seria um grande presidente).

Ao leitor que quiser se aventurar na vasta obra de Ballard, talvez convenha começar pelos contos. É verdade que o próprio autor não parecia tributar-lhes grande apreço,[6] mas a forma mantém o conceito a se explorar mais enxuto embora não menos esdrúxulo. Os contos estupefazem, porque a contextualização é sumaríssima: somos simplesmente largados na história e cada qual faça suas apostas sobre o que se passa. Só retrospectivamente – e só nalgumas histórias – é que se explica onde estamos: após quinze páginas é que se situa e se explica o cenário de The Cage of Sands, isso num conto de vinte e três páginas. A desorientação é tão eficaz que, anos depois, relendo esse conto caí na mesmíssima pegadinha. Na quase vintena de contos ambientados em Vermilon Sands não há qualquer explicação mais detalhada sobre o peculiar balneário, sobre a bizarra fauna de sand rays. Até siglas surgem de modo que o leitor tenha de decodificá-las mediante analogia com as conhecidas. A leitura ativa será mais exigente ainda nas narrativas experimentais, porém mesmo naquelas em que Ballard é menos severo com o público há desfechos que desnorteiam. Quase nunca há pauladas finais que, como em The Facts in the Case of M. Valdemar de Poe ou em La Casa de Asterión de Borges, desvelam num só golpe toda a verdadeira perspectiva do que lemos antes. Se Ballard apresenta nova perspectiva nos desfechos é a de que não entendemos direito o que lemos antes e continuamos a não entender. Manhole 69 segue, sem grandes cavalos-de-pau, um experimento em supressão do sono (“eight-hour peepshow of infantile erotica” vaticina o neurologista), que, como era de se esperar, deixa as cobaias humanas tantãs, numa regressão à infância. O neurologista vai à enfermaria e distribui toques consoladaramente paternos – e acabou. Há anos estou tentando entender essa passagem – sem sucesso. Percebemos que, como num sonho, o conto opera com vários símbolos eficazes, mas, também como num sonho, é difícil juntá-los coerentemente. Nestes tempos quando da arte se pede – como da historiografia – cada vez mais cantigas de ninar, é saudável apontar obras que inquietem (na acepção real, subjetiva, não na do galerista) e que façam refletir (na acepção real, subjetiva, não na do engajadinho).

Como tantas vezes acontece, as mentes capazes de imaginar as maiores perversidades também costumam ser as mais sensíveis às nossas sutilezas. Destacaria dois contos como particularmente comovedores. The Venus-Hunters cronica a catastrófica relação entre um promissor astrônomo e um garçom que, candidamente, insiste em ter tido contato com um disco-voador venusiano mesmo em face do deboche que sofre da cidadezinha, para piorar a sede de importante observatório. E, embora o nome dessa vox clamans in deserto, Kasinki, fizesse referência nada sutil a um pioneiro da pilantragem ufológica, George Adamski, a caracterização do garçom nas suas insistências venusianas é tão estóica que não há como simpatizarmos com ele perante o astrônomo que tenta desmascará-lo. Outra personagem carismaticamente frágil é o andrajoso americano que em The Man Who Walked on the Moon bate ponto pelas biroscas de Copacabana contando aos turistas memórias da sua alunissagem em troca dum capilé. Esse sedizente astronauta trava amizade com jornalista fracassado, que passa a ser seu sócio em solidão e em sordidez, enfim seu sósia em sonho. O astronauta como metáfora da solidão, o jornalista entende afinal que ele próprio, como o maltrapilho, em certo sentido também estivera na Lua.

Ballard morreu em 2009 – câncer de próstata, não de acidente automotivo. Seus pesadelos, porém, continuarão vivos durante muito mais tempo. A noite nem chegou. Ainda estamos sob o império do sol.

[1] Zone of Terror e The 60 Minute Zoom. [2] News from the Sun. [3] Cf. o índice final, pp 1197-1199. BALLARD, J. G. The Complete Stories of J. G. Ballard. Nova York: W. W. Norton, 2010. [4] https://www.jgballard.ca/media/1987_november_i-d_magazine.html [5] Cf. os comentários do autor. BALLARD, J. G. The Atrocity Exihibition. Londres: Forth Estate, 2014, pp. 38-39. [6] Cf. o seu próprio prefácio a The Complete Stories of J. G. Ballard, p. XV.

Comentarios