God’s Country – U.S.A.

- Álvaro Figueiró

- 28 de mai. de 2020

- 10 min de leitura

Atualizado: 9 de out. de 2020

As letras ianques são tantalizadas pela great American novel, a contraparte saudável do que a literatura jeca-tatu busca como “Brasil profundo”, esse lugar, onde em meio aos engarrafamentos e a indústria aeroespacial, se quer o bicho-do-pé e o cigarro-de-palha e o Coroné Totonho e a pajelança a mode de realismo. Quem tentou escrever a great American novel ou a quem imputaram essa intenção de síntese? Kerouac, Fitzgerald, Hemingway, Steinbeck, Faulkner, Salinger, Upton Sinclair e segue a lista. Embora a grande novela americana seja tipicamente associada ao modernismo, como o rol acima aponta, houve quem retrospectivamente até arregimentasse o oitocentista, náutico e místico Melville. A pretensão aparece mesmo nos lugares mais insuspeitos: o detetivesco casca-grossa James McCain em The Moth, de 1948, espreme quase o país inteiro no protagonista que é sucessivamente menino prodígio no canto lírico, mecânico-mirim, estrela de futebol-americano, gerente de hotel, vagabundo durante a Grande Depressão, assaltante ocasional, catador de limões, peão de petrolífera, empresário de sucesso, soldado na Normandia durante a Segunda Guerra, visionário da gastronomia congelada – e ainda fica com a mocinha no final. O romance acaba no final da década de 1940, com o herói na meia-idade, mas eu apostaria que vinte anos depois tenha ingressado como astronauta no Programa Apolo.

Quem, a meu míope, astigmata, fotófobo e colobômico ver, chegou mais perto foi John Dos Passos. Talvez justamente por se escancarar no mais alto grau o desejo de tudo sintetizar é que os crípticos críticos não vejam graça nenhuma em apontar sua obra como a verdadeira great American novel: para escrachar ainda mais, Dos Passos batizou seu vasto painel como U.S.A. Trata-se de trilogia composta por The 42nd Parallel de 1930, Nineteen Nineteen de 1932 e The Big Money de 1936, cada qual gordinho com mais de quatrocentas páginas. Minha edição, da Modern Library de 1937, é um cartapácio de 1.472 páginas. Se cai no pé, é manqueira até o fim da vida.

U.S.A abarca o período um pouco antes de 1900 até as imediações de 1929. Há todo tipo de gente em todo tipo de situação: mecânico que se torna aviador que se torna empresário que se torna alcoólatra; colegial de escola de freira que torna esposa dum violonista cubano abichalhado que se torna corista na Broadway que se torna semimundana que se torna vampe que se torna atriz de Hollywood que se torna decadente com o cinema falado; filha de pastor protestante que se torna esteta que se torna galerista que se torna socialaite que se torna esposa infeliz e infiel que se torna suicida. Anda-se a pé, anda-se de trem, de navio, de avião, de bonde, de carro. Ninguém sossega o facho: não só rodamos os Estados Unidos todos, como também visitamos o seu jardim (Canadá), o seu quintal (México e Caribe) e o seu parque-de-diversões (Europa). O primeiro protagonista da trilogia não à toa vive anos como hobo, aquela figura que nos Estados Unidos elevou a itinerância da miséria a uma filosofia. Além da mobilidade espacial, há também a social, alguns pintados como ambiciosos, a maioria como alpinista mesmo. Vemos antecâmeras do Congresso, escritórios, sindicatos, restaurantes, museus, tipografias, quartéis, puteiros, mansões, speakeasies, cortiços, teatros. Ouvimos conversas sobre Huysmann, sobre os interesses petrolíferos no Azerbaijão, sobre o bum imobiliário na Flórida, sobre tratamentos para gonorréia.

Dos Passos nasceu em 1896 em Chicago, filho bastardo dum advogado craque na defesa dos cartéis que só muitos anos depois viria a se casar com a amásia – infância que espelha a de Eça de Queirós e talvez lhe explique também o cinismo. (O sobrenome Dos Passos, grafado assim mesmo pelos americanos, vêm do avô paterno emigrado da Ilha da Madeira.) Durante a infância rodou pela Europa, cursou a universidade em Harvard, estudou arte na Espanha e alistou-se como motorista voluntário de ambulância no fronte francês antes de os Estados Unidos ingressarem na Primeira Guerra Mundial. Apesar desse currículo burguês, Dos Passos mais que virou a casaca, vestiu o macacão da esquerda revolucionária, que ainda cheirava a solda e a graxa. Da Geração Perdida deve ter sido, politicamente, o mais radical– isso por um tempo. Durante a Guerra Civil Espanhola, ele e seu cupincha Hemingway, o brutamontes da beletrística, brigaram feio (creio que só verbalmente, pois do contrário Hemingway teria matado Dos Passos com um peteleco): Dos Passos revoltou-se contra os métodos quase totalitários que os republicanos espanhóis começavam a adotar, cortesia soviética pela pega-um-pega-geral NKVD, que inclusive tinha dado um sumiço no seu amigo, tradutor e militante de esquerda José Robles (nenhum autor de respeito admite que se mate seu tradutor quando ele presta). Para Hemingway, era a guerra, coisa de macho; para Dos Passos, era trocar seis por meia dúzia. Daí para frente, Dos Passos foi-se aproximando do conservadorismo (como o Lobão), mas já tinha escrito sua obra-prima (como o Lobão?). Morreu em 1970, mais um na vasta galeria negativa do Prêmio Nobel, que mereceu mais que muitos de seus compatriotas, como Hemingway e Steinbeck. Mas afinal, como todo e qualquer prêmio, o Nobel não é sério.

Politicamente radical, mas estilisticamente também, Dos Passos é um dos autores que prenunciam a crise da novela, crise tão velha quanto andar prà frente. Pelo menos desde Balzac, a novela tinha a pretensão explícita de reconstruir as linhas-mestras da realidade, antropocentricamente entendida. Após o romance-rio, a linguagem clínica dum Flaubert, a inclusão da tara pela teorite dum Zola, o chafurdar no feio e no caos dos expressionistas e dos dadaístas, restava o que ao romancista? Exprimir a diversidade do real pela diversidade estilística. Não bastam mais centenas de personagens que se entrecruzam, figuradas nas ações mais comezinhas e mesmo mais ignóbeis, mas uma diversidade de pontos-de-vista expressivos.

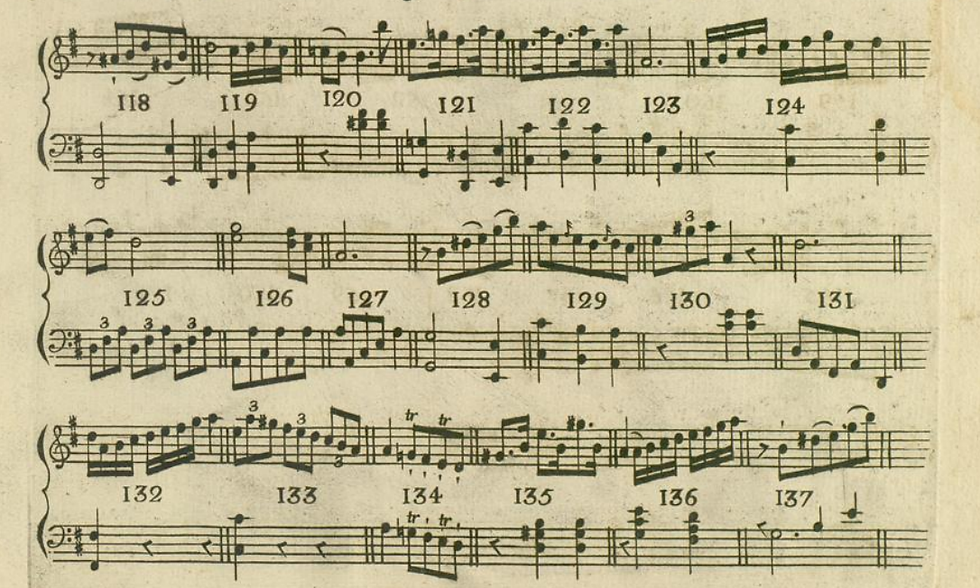

Ao contrário de Joyce que em Ulisses varia a técnica a cada capítulo enredando o leitor num vasto dédalo invisível ou Döblin que interpola ao léu seções em Berlin Alexanderplatz como a reproduzir a cacofonia da metrópole ou Faulkner que embaralha cronologias n’O Som e a Fúria conforme a personalidade do narrador, a técnica de Dos Passos é toda arrumadinha. Há quatro seções, variadas tanto do ponto de vista estilístico quanto temático, mas que o autor obsequiosamente marca com títulos: 1) capítulos sobre os protagonistas; 2) biografias condensadas de personagens reais; 3) os Newsreels; e 4) The Camera Eye. Como os nomes Newsreel e The Camera Eye deixam claro, o romance é influenciado pela estética cinematográfica, mais precisamente pela teoria da montagem. Alguns desses recursos haviam sido empregados por Dos Passos em Manhattan Transfer, de 1927, livro, aliás, que foi uma das influências sobre a obra-magna de Döblin. Pergunto-me se a cortesia com o leitor em demarcar as seções não atenue o caráter experimental (e se Joyce tivesse indicado nos títulos dos capítulos os episódios da Odisséia?...), mas afinal o autor tem de ser entendido...

1. O grosso da trilogia se centra nos capítulos sobre os protagonistas, doze ao todo. São apresentados na infância e vamos acompanhando-os numas poucas páginas até a adolescência e a idade adulta. O ritmo veloz jamais se reduz, de maneira que a narrativa se compõe duma sucessão de cenas: embora não enrusta detalhes, o narrador nunca se detém longamente nos episódios. A própria técnica não tolera muitos quasquasquás: é um realismo seco, misto de discurso indireto livre e bastante diálogo, quase sem metáfora, sem psicologismos, descrição curta e grossa, em tom coloquial. A única modulação é que os menos escolados têm um estilo ainda mais coloquial – na narrativa sobre o marinheiro brigão Joe Williams há muito mais palavrões e contrações que na do intelectual Richard Ellsworth Savage, alterego do autor.

Recorrentemente deuteragonistas que só vislumbramos na vida dum dos protagonistas reaparecem em episódios na vida doutro protagonista ou tornam-se eles próprios protagonistas. Em certos casos, ficam pouco tempo na ribalta. O ativista Ben Compson só tem um capítulo seu embora antes e depois apareça na trama doutros personagens. Doc Bingham, embusteiro vendedor de literatura pornográfica logo nas primeiras páginas do primeiro livro, ressurge nas últimas da trilogia como empresário bem-sucedido no ramo da medicina alternativa. Há situações bem elípticas que exigem atenção do leitor: aquela garrafada em briga de bar só se revela fatal quando observamos depois o broche de luto por familiar morto na guerra que a irmã cinicamente usa. O recurso é velho como o romance-rio, mas efetivo. E, como própria vida, a narrativa dos protagonistas às vezes se abandona longe dum acorde resolutivo: Mac, talvez o mais proeminente dos personagens de The 42nd Parallel, acaba numa birosca no México aonde fora ver a Revolução e dele nunca mais ouvimos falar.

2. As biografias são o ponto alto. Verdadeiros poemas em prosa, no que colabora até a tipografia, têm o mesmo vigor das Vies Imaginaires dum Schwob ou da Historia de la Infamia de Borges. Veja-se o dístico que encerra o magnata das comunicações Hearst: “a spent Caesar grown old with spending / never man enough to cross the Rubicon”.” Aí se condensa toda a ambição imperial de Hearst, que via na Casa Branca seu definitivo Xanadu. Do galã Rodolfo Valentino, indigitado como pisa-flores, faz-se o contraste com a macheza dos Estados Unidos num muque adjetival: “he wanted to make good / in heman twofisted broncobusting pokerplaying stockjuggling America”.

A maioria dos nomes biografados ecoa ainda, como Edison, Ford, John Reed, Woodrow Wilson, Theodore Roosevelt, J. P. Morgan, Veblen, mas há alguns mais obscuros, ao menos para o leitor cucaratcha de hoje como Minor Keith, pioneiro das repúblicas-de-banana e co-fundador da United Fruits; Joe Hill, imigrante sueco, ativista, cantor de protesto e executado por pelotão de fuzilamento; Samuel Insull, self-made man na primeira metade da vida e escroque na segunda; Wesley Everest, lenhador linchado e castrado em virtude de conflitos com madeireiras; Luther Burbank, horticultor responsável por quaquilhões de novas variedades botânicas; Eugene Debs, eterno candidato à presidência pelo Partido Socialista Americano. A culminância das biografias (e, em verdade, da própria trilogia) é a famosa “The Body of an American”, a história do zé-ninguém, do cara na esquina, do rosto da multidão, enfim do soldado desconhecido morto nas trincheiras da Primeira Guerra. São apenas oito páginas, mas aí está o programa todo de U.S.A. Alternando frioleira parlamentar, reportagens sobre a cerimônia no cemitério militar de Arlington e discurso fúnebre presidencial, Dos Passos fabula diversas facetas da vida dum jovem que vai morrer incógnito no Marne porque deu um perdido no batalhão, porque sua chapa de identificação caiu no rio, porque o morteiro fatal lhe estava endereçado, porque o sargento desencaminhou a papelada do regimento. Nossos livros de história sempre gostam de citar Perguntas dum Operário Leitor, fariam bem em incluir “The Body of an American” que faz o poema de Brecht soar amador. Talvez nosso antiamericanismo deslumbrado não permita...

3. O Newsreel (“cinejornal”) compõe-se de colagens de manchetes, lides, trechos de reportagens sobre os mais variados assuntos (de política internacional a coluna social, de análise econômica a sensacionalismos) às vezes encavalados uns nos outros, versos de canções. Além de sumariar de forma caótica as tendências do dia, ajudam a situar no tempo a ação. De fato são as referências cronológicas mais explícitas por anunciar marcos fáceis como a chegada do século XX, a Revolução Mexicana, o naufrágio do Titanic, a febre bursátil etcétera. Certas citações, pelo absurdo, são comentário irônico sobre os próprios vieses jornalísticos, como esta manchete: “Lenin shot by Trotsky in drunken brawl”. Em tempo, Dos Passos não inventou nada aí; só recolheu o material que a própria imprensa publicara.

4. The Camera Eye é, de longe, a seção mais experimental, com o estoque de tiques modernistas como fluxo de consciência, frases telegráficas e pontuação escassa. Em tese, é o ponto-de-vista do próprio autor perante diversos incidentes. Entretanto, quem, como eu, começar a leitura por 1919 pode vir a pensar que quem narra The Camera Eye é o personagem Richard Ellsworth Savage, alterego de Dos Passos, tão similares são seus percursos nesse volume.

Ao longo da trilogia, Dos Passos foi alterando a técnica, talvez mesmo refinando-a. Em Nineteen Nineteen, encontra-se enfim a nota resolutiva para nosso ouvido mimado com a biografia do soldado desconhecido, algo que faltava com o fim abrupto no tomo anterior. Em The Big Money o encadeamento dos Newsreels é menos arbitrário, menos caleidoscópico: logo antes do capítulo em que Charles Anderson chega a Detroit, as manchetes, os lides e as reportagens tratam desse centro industrial. Nesse mesmo livro, Dos Passos passou a incorporar anúncios publicitários e até classificados. As biografias também se orientam para personagens mais conhecidos, menos emblemáticos do socialismo americano.

Em parte pelas simpatias políticas do autor, em parte pela efervescência revolucionária (era a época quando se dava tiro em presidente em nome do anarquismo, não pra impressionar a Jodie Foster), o livro todo é perpassado não só pelas lutas proletárias em greves, piquetes, prisões, pancadaria com a polícia, passeatas, discursos, mais pancadaria com a polícia, mas também diversos personagens discutem uma revolução quase iminente como se Firebird Lake City, Wisconsin, fosse vizinha à própria Kronstadt. Mas não se espere ouvir muito sobre o Partido Comunista, que nunca foi grandes coisas nos Estados Unidos e só dá as caras no final da trilogia. Quem domina a luta são os wobblies. Wobblies?! Isso é de comer com xarope de bordo? Bem, comer até se comiam na porrada esses filiados aos Industrial Workers of the World, espécie de Cut ianque. Apesar do nome grandiloqüente, lembremos que tal sindicato surgiu na mesma terra que magnanimamente chama ao campeonato nacional do sacal bêisebol de World Series – e comemora o Dia do Trabalho fora do Primeiro de Maio. O discurso conservador também aparece recorrentemente, porém de forma menos articulada, mais imbuída nas coisas (p. ex., no bizarríssimo costume de negar a condição de “white men” a imigrantes europeus, mesmo poloneses e lituanos; nos elogios dos contratos justos da democracia americana, inclusive por um caminhoneiro). Sinceramente não sei se isso é trunfo ou defeito do livro (francamente injusto é o tratamento de Woodrow Wilson, lambão em política externa como todo bom presidente americano, mas um dos maiores reformistas que a Casa Grande já viu – introduziu o famigerado imposto de renda entre outras coisitas).

- Então, afinal, o livro tem tudo mesmo? – pergunta Igor, o surfista tijucano, desda última fileira, confuso por se usar pra livro a palavra “trilogia” d’O Senhor dos Anéis.

O espaço rural é entrevisto em lampejos (apenas no censo de 1920 se registraram mais citadinos que caipiras). Vemos muitos imigrantes, mas todos os protagonistas, exceto por um, são de famílias americanaças, sem hífen, descidas, presume-se, do Mayflower, sem mesmo sobrenome estrangeiro. Há muito proletário e pouco lumpemproletário (desmoralizam a causa?). A presença de negros é discreta e episódica, com serviçais e quando se dá um pulo nas boates do Harlem, o que havia de se esperar pelos percursos sociais bem segregados então, mas, orçando-se faz quase um século pelos 10% da população, poderiam ser prescindidos também como protagonistas? Falando assim pareço querer fazer valer as críticas de Machado de Assis ao realismo: que só este se aplacaria quando contasse o último fiapo do último trapo de cozinha. Pior ainda é soar defendendo a missão do artista como promotor de inclusão social e o blablablá semiletrado neovitoriano que ronda por aí. Entretanto, uma proposta continental com U.S.A., após deslumbrar pela amplidão, necessariamente põe o leitor com caraminholas sobre o que afinal poderia estar faltando. E obviamente falta coisa à beça. Nem tratado de sociologia sintetiza tudo, que dirá tudo abarcar. A trilogia esbarra enfim nos limites da proposta realista: a infinidade de interrelações que os objetos estabelecem, o que significa infinidade de pontos-de-vista para tais relações – sem contar, para manter esse elevado filosofês de boteco, que o saco do leitor não é papo de sapo. Quando o pós-modernismo desbunda na literatura como paródia e pastiche é, em certa medida, no afã de substituir a emulação duma dimensão infinita por uma limitada e, ademais, bem regrada (não à toa são freqüentes as menções ao jogo no pós-modernismo), donde seu objeto ser a própria arte e não o real.

Por fim, poderíamos perguntar-nos acaso valia um país todo e um país gigante como os Estados Unidos? Döblin não se contentou com Berlim? Joyce com a jequinalda Dublim? Sim, valia sim, pois, para o período que Dos Passos descreve, não havia lugar que fosse mais determinante para este planeta Terra: como prevê um dos personagens, “we’re the Romans of the Twentieth Century”.

Livro de sustança. Não é pouco fubá, não, nhô coroné.

Comments