“Galáxias” Através dum Espectroscópio Capenga

- Álvaro Figueiró

- 11 de jun. de 2021

- 8 min de leitura

Atualizado: 18 de ago. de 2022

O mérito artístico do concretismo ainda está para ser aquilatado. Sua importância para avanços na crítica literária, na semiótica e nos estudos de mídia é, há muito, puro ouro. No borolento Brasil, que, além do formolzinho da repartição, naquela meiúca de XX passava a tomar as bolinhas da naftalina universitária, os concretistas prescreveram antibióticos que, na estranja, se adquiriam sem receita médica. Neste país tão francelho, donde até hoje se sai da Tijuca para estudar favela em Paris, geral ignorava Joyce, Pound, Faulkner, Elliot, Cummings em plena década de 1960.

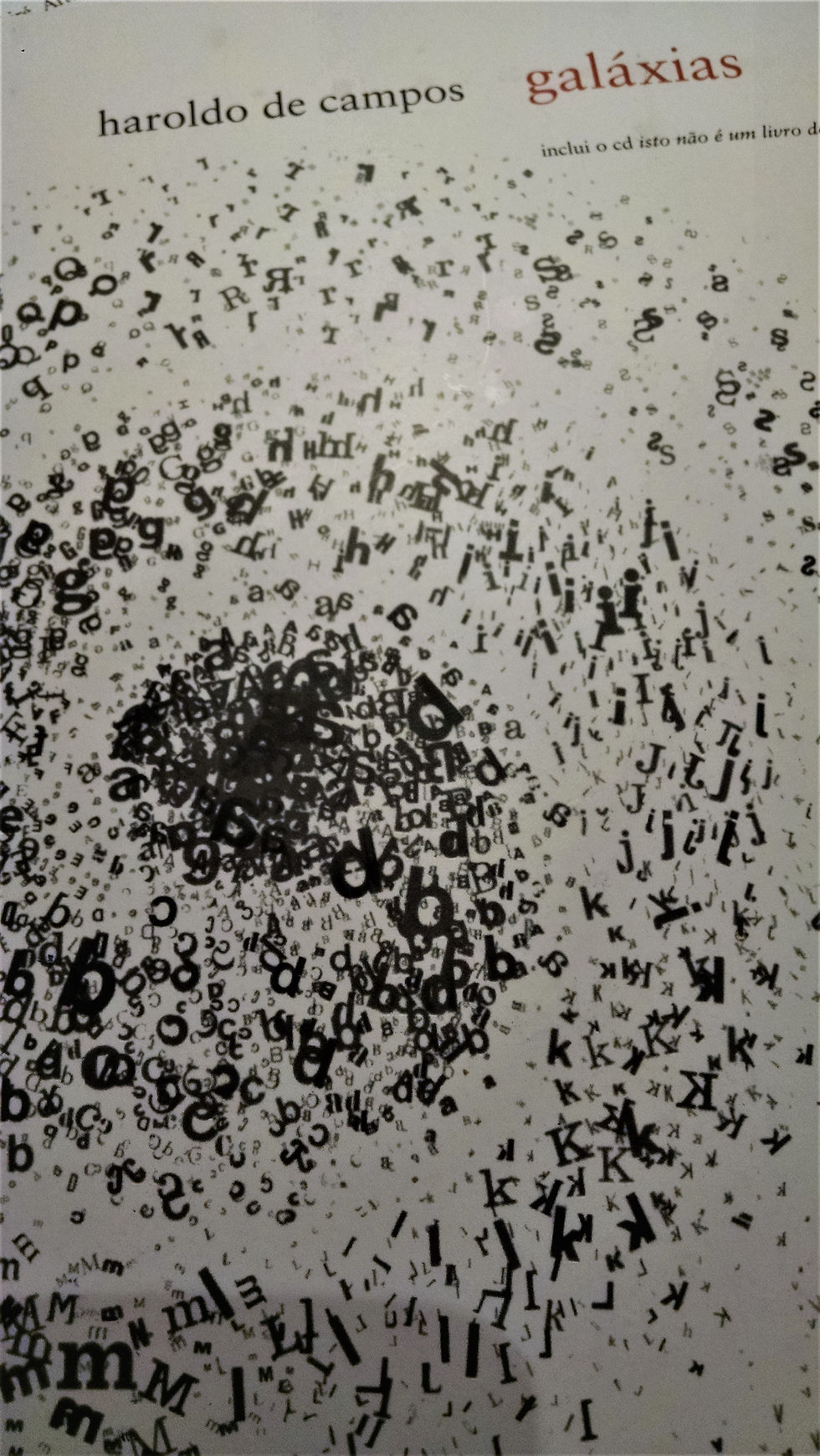

Entre as críticas contra os concretistas estava a de que faziam muito barulho e produziam pouco. É verdade. Ora apelando para a história da literatura, ora para teoria de informação, retorquiram que gênios como Mallarmé e Webern legaram obra escassa, mas nada redundante. É verdade também. Uma das mais robustas criações dos concretistas encontra-se em Galáxias de Haroldo de Campos. Escrito entre 1963 e 1976, Galáxias compõe-se de cinqüenta poemas em prosa – isso de poema em prosa se você exigir algum tipo de enquadramento, afinal, desde Whitman e Rimbaud, a poesia foi deixando de ser uma forma para se tornar uma dicção (curiosamente parece que o repe resgatou, ou melhor, recriou o metro e diversas técnicas conexas). Sem pontuação nem maiúsculas, Galáxias aproxima-se tanto do monólogo interior que Dos Passos usou na seção “The Camera Eye” quanto das montagens “Newsreel” nos romances trialógicos de U.S.A. (Dos Passos, como Döblin, até onde saiba, nunca foi referência dos concretistas). Em sentido técnico, não deixa de se dar um passo atrás em relação às verbomontagens e aos poemas espaciais. No entanto, como mostra a própria história do dodecafonismo, o problema da ruptura vanguardeira costuma ser bancar obras de longo fôlego.

O que unifica Galáxias é o temário. E o temário é a escrita e a viagem, ou melhor, a viagem pela escrita: “onde a viagem é poalha de fábula sobre o nada é poeira levantada é ímã na limalha”. Para brincar com polifonia nada melhor que um itinerário poliglota. Em quase todos os textos, passeamos por um ou mais destinos (Pompéia, Roma, Nova York, Buenos Aires, México, Salvador etcétera) e, claro, suas falas. Tem inglês, espanhol, italiano, francês, alemão, latim e grego. Até aí, tranqüilo. É o heptagrama da falação erudita zurupéia. Dando um migué, até o russo passa por debaixo da catraca. A coisa desguia quando nos defrontamos com basco, japonês, náuatle... Menos-que-sem-deixar-de-ser-também erudição sem-freio ou papagaiagem de Finnegans Wake, a poliglotia cria a variação na unidade, tão necessária para a forma longa. Não chega a comprometer por si a inteligibilidade do texto e, às vezes, gringês e tradução aparecem lado a lado.

O mapa-múndi é um metrô londrino intertextual. Da geração que resgatou e venerou Sousândrade, em Nova York não se ia deixar de visitar a Bolsa de Valores, reproduzindo o itinerário d’O Guesa. Em Pompéia, intrometem-se no texto os grafites dos bordéis e a algarvia turistítca. O mar é homerizado. Chomsky comparece com seu obrigatório “colorless green ideas sleep furiously”. Nenhures também é um destino, como passear pelos bosques encantados da fábula, “meuminino” em demanda de historinha. Menos que um itinerário, há poemas mais articulados em torno dum mote (a velhice), duma atmosfera (o conto policialesco) ou duma linguagem (o jargão científico). E o primeiro poema é apenas uma viagem pelo ato da escrita, uma carta de intenções bem parecida com o jogo de espelhos com o qual Salvador Elizondo abriria El Grafógrafo, de 1972.[1] A essa altura do campaveonato pós-moderno, já acho rimar amor com dor mais sofisticado do que metanarrativas sobre a escrita que escreve sobre si metanarrativamente no espelho...

Nem sempre é fácil se situar no mapa – meridianos e paralelos dão nó. Como nos adverte um dos primeiros poemas, “isto não é um livro de viagem pois a viagem não é um livro de viagem [...] é um baedeker de epifanias”. Nesse guia, os pontos turísticos, os clichês mais óbvios surgem não ajoelhados perante subtítulo em negrito, mas na incoerente apreensão do vivido, estilhaços de percepções, dobrar de esquina, soslaio, olho cego pelo nariz, Monalisa sinicamente acotovelada. Em Nova York, só subindo a página, na vista ou na memória, o leitor será capaz de entender o início do texto como a mais trivial das establishing shots. A ofuscação do óbvio, quando bem dosada, é uma das graças da poesia.

A singularidade de Galáxias está em ser uma das raras tentativas de narrativa polifônica nas letras brasileiras, que, provam as últimas sensações literárias, continua de cócoras na sua lavoura arcaica de arados tortos. É o país que elegeu o Bolsonaro para eleger o Lula para eleger o Bolsonaro para eleger o Lula para... Avião a jato, prêmio internacional de publicidade, plataforma petrolífera ultraprofunda não é coisa de Deus, não, sô! Nas letras brasileiras, uma das raras tentativas de narrativa polifônica é Reflexos do Baile de Antônio Calado, de 1976. E uma das raras tentativas de narrativa concretista é Zero de Inácio Loyola Brandão, de 1974. Ambos rondam o ruim, mas Zero exorbita.

Outra singularidade de Galáxias é a importância do neologismo, o que o aproxima àqueloutro caso singular das letras brasileiras, o excessivamente festejado Grande Sertão: veredas.

Um dos processos neológicos mais freqüentes em Galáxias tem sido usado aos borbotões ao longo da história do português por mais que naturalíssimo (“naturalíssimo” como o próprio superlativo...): os compostos latinos que compactam adjuntos adnominais ou adverbiais conferindo à frase leveza, embora não coloquialidade, similar à de idiomas mais amigos de fundir palavras como o inglês e o alemão. Em vez de “borboleta de asas douradas”, lemos “borboleta alidourada”; em vez de “chorando lágrimas de crocodilo”, “crocodilágrimo”[2]; em vez de “com a mão enluvada” ou, pior ainda, “com a luva na mão”, apenas “manilúvio”; em vez de “xota vermelha” e “pau duro”, “rubicona” e “penistenso” cuja vulgaridade passa batido aos cílios pudicos de Dª Irene. A latinidade dum ou doutro composto pode não ser estrita, mas o entendimento fácil aponta para um dos mananciais mais óbvios para regar a hortinha (bizarra e inconscientemente, ele fundamenta algumas antonomásias mais populares dos times de futebol: alvinegro, alviverde). Na sua tradução de Ulisses, Antônio Houaiss valeu-se da composição alatinada a torto e a direito, sem ponderar onde no inglês o efeito soa erudito (mas, como observou Millôr, Houaiss conhecia todas as palavras do português; só não sabia colocá-las juntas).

Comuns também são a aglutinação (“labirantandar”) e a derivação (“luademelou”). Conquanto ambos sejam empregados espontaneamente no português (“sextar”, “bebemorar”, “sertanojo”), há criações refinadas, poemas compactos como “caleidocamaleoscópio” e “melancolores”, “sempremesmária”. Nos casos mais complexos como “olhos verdes verdoendos verdegrunos”, há trocadilho com “verdoengo” e hibridismo pleonástico no luso-alemão “verdegrunos”. A apropriação de vocábulos estrangeiros – antes, suas raízes, pois lhes são acoplados os morfemas portugueses – é um dos recursos mais sutis e mais artificiais de Galáxias. Em “livro ivro da vida bebida”, “ivro” não é apenas eco de “livro”, mas também inesperado aportuguesamento do francês ivre, “bêbado”. Digo inesperado, porque obviamente ivre não é um estrangeirismo que se usa entre nós. É possível que tais recursos mais radicais sejam repto deliberado a Guimarães Rosa: o irmão de Haroldo, Augusto de Campos, chegou a observar que, ao contrário de Joyce, o mineiro não procurou infundir em Riobaldo uma dicção poliglota (o que, aliás, dentro do universo ficcional de Grande Sertão seria absurdo).[3]

Em boa medida, o neologismo da dicção determina que muitas frases sejam montadas a partir dum formalismo quase dodecafônico. São os ritmos, as paranomásias e as assonâncias que pautam como a frase evolui – origamis frasais, alguns bons, muitos sensaborões:

é viagemviragem o livro é visagem no infernalário onde suo o salário no abdomedário dromedário hebdomesmário onde nada é vário onde o mesmo esma mesma miasma marasma manadas do mesmo em resmas paradas em pardas maremas e raspas borracham e dátilos tralham grafam resvalam.[4]

Entre os compostos mais brilhantes está “aquário equóreo”, que, na sua aparente redundância, exprime o mar como continente e conteúdo. Por aspectos rítmicos é que parecem justificar-se certos cultismos e pseudocultimos: “súlfur e pérola e púrpur”. Para quem enxerga mal, a leitura, ou antes, a tresleitura dos jogos verbais pode ser criativa: p. ex., no lugar do banal “verde vário” para descrever o mar, li de prima “verde viário”, muito mais interessante.

Sintaticamente a exploração é mais comedida. Vai-se falar que a frase sem pontuação nem maiúsculas é romper com a sintaxe, mas o texto se reagrupa geralmente com a mesma facilidade das partituras sem barras que Satie escreveu – é um dos pressupostos mais caozentos entre os muitos pressupostos caozentos do monólogo interior. Oh, um Beowulf traduzido em românico galaico do século IX, um pidgin de baleeiros minhotos e esquimós, um português crioulo das Ilhas de São Brandão... Empregam-se preposições soltas em fim de frase: “a garota sentada no colo de lincoln a estátua de”, “estaria maluco herr hölderin em se fingir de”. Essa construção tornou-se hoje algo encontradiça numa galerinha sabichona aí e dizem ser influência do inglês com o seu preposition stranding.[5] Um dos recursos mais radicais, embora já aparecesse na poesia latina, é a impronunciável tmese, figura que quebra a pa e espalha la seus pedaços vra: “o chouto lento dos paquilentos dias dermes”.

Fale-se o que quiser da viagem como encontro com outras culturas, a alteridade, o místico, o plano astral superior, a descoberta de si, o fato é que bater perna é uma distração. E os poemas de Galáxias oferecem cinqüenta enigmáticos destinos para o leitor ir distraindo-se, resolvendo, revisitando ao seu bel-prazer, palavras-cruzadas cuca-no-lance. Ao final da estampa da Editora 34, Haroldo de Campos acrescentou notas explicativas, o que tira o prazer exploratório de certos quié-quiés. Por outro lado, pode ser um guia para os turistas mais tímidos, acostumados às férias literárias no Brasil Profundo de Nossa Senhora de Parati, banhado por marolas de frases tersas e por brisas de crítica social.

[1] “Escribo. Escribo que escribo. Mentalmente me veo escribir que escribo y también puedo verme ver que escribo. Me recuerdo escribiendo ya y también viéndome que escribía. Y me veo recordando que me veo escribir y me recuerdo viéndome recordar que escribía y escribo viéndome escribir que recuerdo haberme visto escribir que me veía escribir que recordaba haberme visto escribir que escribía y que escribía que escribo que escribía. También puedo imaginarme escribiendo que ya había escrito que me imaginaría escribiendo que había escrito que me imaginaba escribiendo que me veo escribir que escribo.”

[2] Por haplologia de “crocodilolágrimo” para ser mais preciso.

[3] Contudo é disparate a interpretação de Augusto de Campos sobre a poliglotia como meio de ampliar o público de certa obra: “E se Joyce parece mais ‘difícil’, em virtude do maior radicalismo de suas pesquisas, convém não esquecer que ele escolheu para campo de ação os idiomas universais, num ‘panorama’ lingüístico que o projeto num nível internacional de comunicação. Ao passo que Guimarães Rosa opera com a língua portuguesa, circunscrevendo-se nesta a uma linguagem aproximativa, de caráter basicamente regional, pois a reinvenção de seu idioma sui generis. O que o deixa em desvantagem, do ponto de vista de uma audiência universal.” CAMPOS, Augusto de. Poesia Antipoesia Antropofagia & Cia. São Paulo: Companhia das Letras, 2015, p. 45. Ora. é justamente o inverso! Se Guimarães Rosa tivesse manipulado diversos idiomas, o leitor estrangeiro, além de dominar o português e ser tarimbado em literatura, ainda precisaria entender como jogos verbais aloglotas ocorrem dentro do espaço lingüístico do português. Se duas pessoas falando inglês fazem um trocadilho com uma palavra alemã, isso só dificulta meu entendimento, que tenho de destrinchar dois códigos ao mesmo tempo. Sei dum professor universitário alemão, romanista fluente em português e casado com brasileira, que, num churrasco suburbano, caiu na graçola do tiozão que lhe perguntou carregado “Tuas pregas doem?”. O pobre teutotrouxa achou que o tiozão estava ensaiando um enxococo “Sprechen Deutsch?”. Em todo o caso, esporadicamente Riobaldo usa e abusa de vocábulos estrangeiros (níquites < al. nichts; esmarte < ing. smart).

[4] Observe-se no último exemplo a intrusão do cultismo “dátilo” por “dedo”.

[5] Entretanto, é mais provável se tratar de possibilidades dadas pelo próprio português, ainda mais na prosódia brasileira mão-pesada. Seria apenas elipse ou zeugma do substantivo posterior à preposição. Nos exemplos citados de Galáxias, trata-se de zeugma de “Lincoln” e “maluco” respectivamente. Aliás essa construção também aparece em Grande Sertão.

Comentarios