Engaiolando o Passarinho: a emergência da notação musical européia

- Álvaro Figueiró

- 30 de set. de 2021

- 10 min de leitura

Ficou na moda gongar a Europa como uma espécie de Ilhas Kerguelen que, em sorte de principiante, mal admitida na uisqueria civilizacional, venceu umas partidas de dardos, aprendeu a atirar bem e a acorrentar firme os outros, enricou e impôs o canudinho de plástico ao planeta. Até o século XIX, tudo seria mais sofisticado, mais inteligente, mais tchã, mais chique noutras regiões do planeta, sobretudo China, Índia, partes do mundo muçulmano, alguns impérios africanos, andinos e meso-americanos. Agora a história global zune e zurra nas academias e a tentativa de baixar a bola européia tem lá o mérito científico de favorecer a comparação sistemática e sistêmica, mas não posso deixar de ver nesse esforço um desejo de afirmar o capitalismo como puro acidente histórico: tal qual o biscoito Torcida, o capitalismo seria apenas um produto fundo-de-quintal bem-sucedido.[1] Não pretendo aqui puir essa meada toda, mas acredito que, de longa data, mesmo nos períodos durangos das fomes e diarréias pelos carvalhais, a Europa ou, mais exatamente, o Ocidente europeu trazia particularidades bem marcadas que depois lhe vão permitir a ascensão planetária. Um bom campo exploratório para as euro-excentricidades é a música.

A música ocidental tem baitas esquisitices – algumas delas tão triviais que a mais xaropenta canção-de-corno no mais imundo cospe-grosso as toma como pressuposto. Você pode se fartar de gamelã javanês, canções árabes, danças bantas, ópera tailandesa, rituais ianomâmis e ainda assim vai ter coisa que só o teu Barões da Pisadinha vai ter – harmonia, por exemplo. Barões da Pisadinha é excepcional não só pelo timbre de videoquê transposto para minigueime, mas também porque seu saiberbrega tem grife. Noutras civilizações inexiste o compositor como tal. Quem é o Beethoven chinês? Quem é o Monteverdi otomano? Quem é o Barões da Pisadinha axante? (Bem aventurados os axantes.)

Entre as características definidoras da tradição ocidental, o musicólogo alemão Hans Heinrich Eggebrecht aponta a teoria, a figura do compositor, a perspectiva histórica e a notação. O fundamento de todos eles estaria no racionalismo ocidental.[2] Embora Eggebrecht explicite não pretender nenhum juízo de valor, talvez o melhor termo seja matematização, sem dúvida traço bastante evidente a partir do século XIII.[3] O historiador americano Alfred Crosby elencou várias inovações a essa altura que não podem ser casuais: a introdução dos algarismos indo-arábicos, a navegação astronômica, as cartas-portulanos, a contabilidade comercial, o relógio mecânico, os primeiros esforços em quantificar experimentos científicos e os refinamentos na notação musical.[4] Parte mesma do meu salário existe graças a um estudo que fiz no mestrado sobre esse misterinho processual afetando as concepções espaciais, tudo pelo método oracular-dadaísta. Prender numa gaiola abstrata algo tão imponderável quanto o som – variações na pressão atmosférica – é um feito equivalente à escrita das línguas naturais e na Europa baixo-medieval esse feito foi levado a níveis de sofisticação nunca antes vistos alhures.

[Aí no parágrafo acima o texto começou a ficar sisudo porque era originalmente uma prova de história da música e em prova nem fodendo tu pode xingar ou escrever fora da norma culta. Tentarei agora avacalhar onde possível reutilizando o terceiro lado deste papel-higiênico. Ajudai-me, Momo, Titivilo, São Longuinho, Prof. Glommer!]

Além do quadro mental propício, existia uma instituição, que, pela centralidade social e pela hegemonia intelectual, determinava os rumos de como se fazia música e como ela era escrita: a Igreja Católica. Embora totalizante, a Igreja não era totalitária, portanto não se preocupava em controlar, quanto mais teorizar, sobre aspectos que não estivessem diretamente relacionados à liturgia ou ao exercício do seu poder – assim no Ocidente católico, ao contrário do Oriente bizantino, não se elabora uma doutrina iconográfica senão após a Reforma Protestante. A música, contudo, bem cedo passou a integrar o campo de reflexão eclesial, pois, desde Santo Agostinho, o canto participava do ritual católico. De fato, nos mosteiros, concebidos como o espaço por excelência onde o clero se digladiava contra as forças do mal, boa parte do trabalho dos monges consistia em salmodiar: a regra beneditina exigia salmodias num total diário de três horas e meia; a cluniciense, mais rigorista ainda, o quíntuplo.[5] Os monges não faziam assim outra coisa que cantar. E aqui literalmente quem cantava espantava os males. A música, portanto, não poderia ser tratada como indiferente à religião. Nesse sentido, é interessante traçar paralelos com o Islã, civilização durante muito tempo mais pra-frentex que a Europa cristã. Nas sociedades muçulmanas não apenas os fiéis não se organizam numa instituição hierárquica e centralizada como a Igreja, mas também o ritual, simples, dispensa o canto. O melismático chamado à oração pelos muezins é apenas acessório.

É contra o panorama mental da matematização e institucional da Igreja que a análise da notação musical medieval tem de se fazer. Sem dúvida, existiu uma prática profana e, em fins da Baixa Idade Média, uma escrita instrumental (p. ex., tablaturas), porém o impacto de ambas foi superficial na evolução da música. Também devemos estar atentos que durante o medievo e mesmo além nunca existiu uma notação uniforme – o que se pode estabelecer são as linhas-mestras evolutivas, sempre associadas a centros hegemônicos, os quais, entre os séculos IX e XV, vêm a ser a Bacia Parisina, a Aquitânia e a Itália setentrional. Do contrário, seria preciso escrever um tratado erudito como o clássico de Willi Appel The Notation of Polyphonic Music: 900–1600. A relevância da linha-mestra para a musicologia é tão grande que os sistemas que dela discrepam são pouco legíveis ou mesmo persistem por decifrar como é o caso da notação corrente na Península Ibérica durante a Alta Idade Média. De fato, muita coisa na nomenclatura e na escrita musical modernas só faz sentido por conta de raízes medievais. Por que duração da nota mais longa que costumamos usar chama-se de “breve”, por que o compasso quartenário é representado por um C, por que falamos em solmização, tudo isso só se explica historicamente.

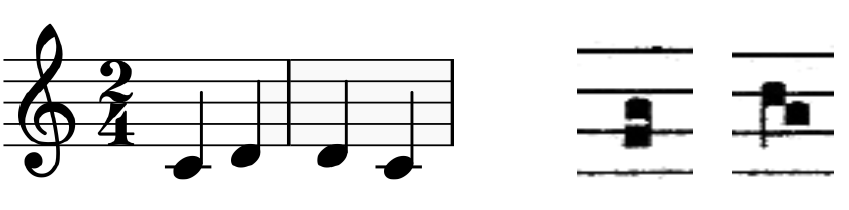

Embora os gregos tivessem desenvolvido notação rudimentar, ela perdeu-se já no fim da Antigüidade Tardia. Isidoro de Sevilha, autor duma das obras mais populares do medievo, verdadeira enciclopédia dos saberes do seu tempo, ignora como registrar música: “Se não forem conservados pela memória humana, os sons desaparecem, pois não podem ser escritos.”[6] De Bizâncio o Ocidente recebeu a notação ecfonética que indicava por meio de diacríticos as inflexões tonais das sílabas, uma vez que o grego clássico, como o mandarim, possuía acento melódico (Tia Loló não explicou assim, creio, mas o acento agudo tem tal nome justamente por indicar uma elevação tonal na voz; o grave, uma descida; o circunflexo, uma subida e uma descida). Na medida em que a notação ecfonética registrava contornos melódicos e sua relação com as sílabas, foi só um passo usá-la não em termos da melodia natural da fala, mas sim do canto. São os neumas, que aparecem no século IX, sobretudo na França, mas na centúria seguinte rapidamente se difundem pela Europa, com diversas tradições gráficas locais.[7] Ainda assim, nesses primórdios os neumas divergem bastante daquilo que entendemos como convenções da notação moderna. São, antes de tudo, recursos mnemônicos, pois a transmissão da música ainda se dava de forma oral. Primeiro, não indicavam a altura absoluta; segundo, traziam as informações sobre altura relativa do movimento melódico e do número de notas não discretamente, mas fundidas todas num único símbolo convencional. P. ex., na notação moderna um intervalo ascendente ou descendente de segunda maior com duas notas é graficamente simétrico enquanto nos neumas esse movimento melódico se sinalizava por duas figuras bastante distintas, o podatus e o clivis, as quais, por sua vez, apresentavam maiores ou menores diferenças se pretendessem indicar o movimento em três notas, o scandicus e o climacus (fig. 1). Justamente pelo caráter mnemônico, esses movimentos melódicos possuem nomes (como, p. ex., os movimentos do balé, até onde sei ainda não decompostos em informações discretas).

Fig. 1

Mesmo movimento intervalar: simetria na notação moderna; assimetria na notação neumática

Os neumas só podem parecer um sistema impraticável se desconsiderarmos que boa parte da música lidava com estruturas modulares e ritmos poéticos – para tanto os neumas eram excelentes. Não será gratuito que notações alternativas – p. ex., as linhas do sistema dasiano para indicar o organum fora das quintas paralelas – mostraram-se becos sem saída enquanto a notação moderna é um refinamento dos neumas. A evolução neumática produz-se numa dialética em que os compositores querem ir além das composições modulares ou dos ritmos poéticos e ao mesmo tempo engendram notações que permitem explorar facetas musicais imprevistas.

No século XI, emerge a importantíssima figura de Guido de Arezzo. Mesmo clérigo, como regente de coro preferiu adotar postura de pedagogia prática, desvinculada do estudo musical fortemente teorético do quadrívio. Não só Guido criou a solmização a partir do hino Ut queant laxis, método tão eficaz que alterou o nome das notas em parte da Europa (para os franceses o dó ainda é ut), porém, mais importante, lançou as bases da escrita diastêmica, isto é, a que emprega linhas e espaço para indicar a altura das notas como no nosso moderno pentagrama (aquele onde só dá para invocar o diabo escrevendo o trítono, hahaha, como sou um satanista bonachão...). Indo além dos copistas que já traçavam uma linha para ajudar os cantores a calcularem as alturas dos neumas, Guido introduziu duas linhas de alturas definidas, uma representando o dó e a outra o fá, cujos símbolos convencionais estão na raiz das respectivas claves. Traçadas com cores distintas, a funcionalidade das linhas também transparece quando nos apercebemos de que a escolha do dó e do fá não fora gratuita, pois essas notas demarcam onde o grau conjunto inferior é um semitom na escala diatônica (alguns pianistas iniciantes se valem do mesmo apoio visual para se orientar no teclado). Tais inovações permitiram a Guido gabar-se de educar um cantor num único ano, uma vez que o canto se libertava aos poucos do aprendizado oral e podia ser entoado a partir duma partitura primitiva.[1] A rápida evolução da música ocidental nos séculos subseqüentes prova que não se tratava de bravata. Guido de Arezzo não vendia curso pelo YouTube.

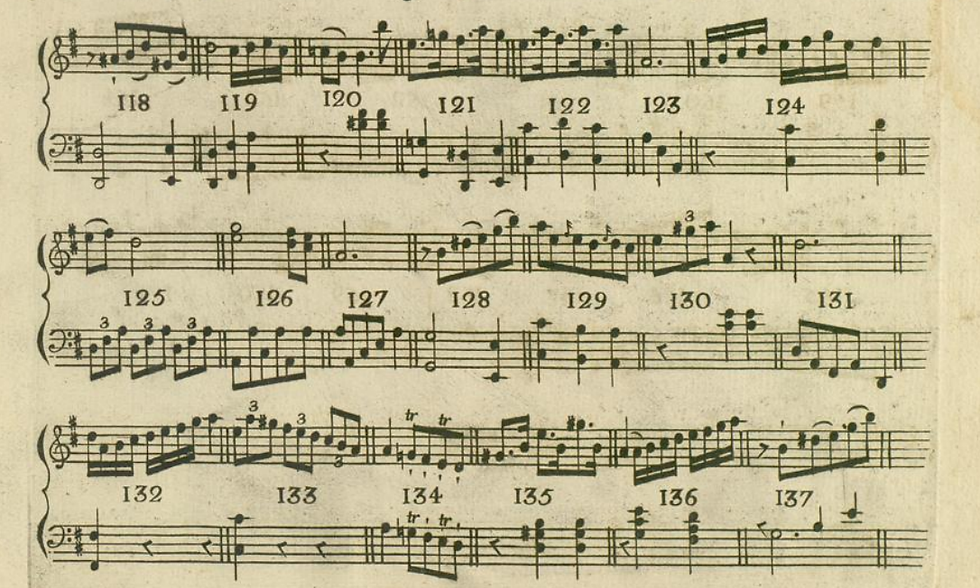

Na segunda metade do século XIII, teóricos como Franco de Colônia e João de Garlandia começaram a preocupar-se com a musica mensurabilis, ou seja, o registro das durações das notas. Diferentemente do sistema atual, binário, pressupunham-se como base múltiplos e divisões ternárias. Em certo sentido, a representação ternária tinha fundamento na ortoépia greco-latina, línguas com acento de quantidade, contrapondo sílabas de duração longa e breve, mas sem dúvida o fator determinante foi o ideológico. Para a Igreja Católica, o número três, em espelhamento da Santíssima Trindade, representava a perfeição.[2] De fato, todos os seis modos rítmicos descritos nos tratados de Garlandia no século XIII são ternários: p. ex., o modo 6 poderia ser representado hoje por três semínimas enquanto o modo 3 por uma semínima pontuada, colcheia e semínima (fig. 2). Essa concepção sem dúvida influenciou a própria música profana: quase todos os rondeaus, virelais e baladas de fins do século XII até cerca de 1330 recolhidos por Friedrich Gennrich estão em compasso ternário.[3]

Fig. 2

Dois exemplos de modos rítimicos, morou?

No século XIV, a Ars Nova busca acomodar na notação o ritmo binário, que, noutro laivo ideológico, passou a ser conhecido como imperfectus, pois o qualificativo de perfectus só podia caber ao ternário. Na prática francesa, que continuou como a mais influente, acrescentou-se a mínima como a menor subdivisão: seu símbolo, um losango encimado por uma linha vertical, é bastante similar à atual semínima. De fato, o formato das notas (embora não o das pausas) já começa ser reconhecível aos nossos olhos. Conservando a terminologia anterior, a relação entre longa e breve chamava-se modus e persistia necessariamente ternária; a relação entre breve e semibreve, tempus; e a entre semibreve e mínima, prolatio (literalmente “alargamento”, mas subentenda-se no sentido da divisão). Um metro quartenário podia assim ser representado por um tempus imperfectus e uma prolatio imperfecta. Incidentalmente, diga-se que nossa prática de designar o compasso quaternário por um C deriva das indicações métricas bastante lógicas da Ars Nova. O tempus perfectus era um círculo e o imperfectus um semicírculo; um ponto no centro do círculo ou do semicírculo indicava a prolatio perfecta e a ausência do ponto, a imperfecta. Um semicírculo sem ponto confunde-se com um C.

Como agora era possível acomodar ritmos ternários e binários, os compositores logo passaram a explorar combinações rítmicas mais ousadas que os seis modos que caracterizavam o período anterior da Ars Antiqua (Viderunt Omnes de Perotino, ali de finzinhos do século XII, popularmente conhecido como tempo-do-ronca, tinha na vox principalis uma longa alternância de semínima com colcheia que, a nossos ouvidos, soa sacal, a não ser talvez para você, fanzoca do Barões da Pisadinha; fig. 3). Para indicar novas fórmulas de compasso, quiálteras, síncopes entre outras mudanças rítmicas, os praticantes da Ars Nova lançaram mão de vários recursos como notas pintadas em vermelho e vazadas (notas brancas) ou indicações numéricas. O jogo com diversos metros no moteto isorrítmico dum Filipe de Vitry só era possível graças à notação da Ars Nova. Aqui a dialética entre expressão musical e notação fica mais explícita do que nunca.[1]

Fig. 3

Emprego de modos rítimicos em Viderunt Omnes de Perotino, mais chato que fanque e Steve Reich combinados. Transcrição de Philip Legge.

Uma vertente mais ousada da Ars Nova que os musicólogos chamarão de Ars Subtilior (“arte mais sutil” pra quem esqueceu as aulas de latim) chegou a explorar os aspectos metanarrativos da própria partitura. Em En la maison Dedalus, a partitura representa um labirinto concêntrico; em Belle, Bonne, Sage, um coração. À semelhança de procedimentos que identificamos como típicos das vanguardas pós-seriais do século XX (Penderecki, Nono, Stockhausen entre outros), os compositores chegaram a empregar bulas para notações específicas. Não era gratuito o compositor no século XIV ser conhecido como notator.[2]

A despeito dos exageros da Ars Subtilior, observa-se outra linha-mestra: não só maior precisão, mas também maior simplificação e maior legibilidade na notação. É verdade que alguns problemas não estarão resolvidos até o fim da Idade Média. A musica ficta é um conceito que se elaborou no Trezentos para justificar alterações cromáticas, geralmente cadências de grau aumentado rumo à nota fundamental, isto é, representar a sensível.[3] O adjetivo ficta (“fingida”) decorre justamente de tais cromatismos não estarem fixados pela notação. Contudo, para Willi Appel, a grande dificuldade da escrita mensural da Ars Nova e além foi descobrir a barra de compasso e a ligadura.[4] Esse avanço, que só se consolida tardiamente no século XVII, conferiu enfim à escrita musical uma clareza meridiana (embora talvez ao preço do empobrecimento rítmico que passou a caracterizar a música ocidental). No longo esforço do Ocidente em registrar as propriedades musicais, os avanços subseqüentes estarão no campo da instrumentação e ornamentação (Barroco), da dinâmica e da expressão (Classicismo), do andamento com rigor metronímico (Romantismo).

Avvaccaliavi memet quot potui; avvaccaliant me porro potentes.

[1] Posição recente dum bambambã como o medievalista inglês Chris Wickham, que ainda se acha marxista. WICKHAM, Chris. “How Did the Feudal Economy Work? The Economic Logic of Medieval Societies”. Past and Present, Nº 251, maio/2021, pp. 39-40

[2] EGGEBRECHT, Hans Heinrich. Musik im Abendland: Prozesse und Stationen vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Munique/Zurique: Piper, 1996, 2ª ed, p. 37-43.

[3] LEACH, Elizabeth Eva. “The fourteenth century”. IN: EVERIST, Mark (org.) The Cambridge Companion to Medieval Music. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, p. 89.

[4] CROSBY, Alfred. W. A Mensuração da Realidade: a quantificação e a sociedade ocidental (1250-1600). São Paulo: Editora Unesp, 1999, passim; MARTIN, Hervé. Mentalités médiévales: XIe–XVe siècle. Paris: PUF, 1996, p. 147.

[5] DUBY, Georges. Saint Bernard: l’art cistercien. Paris: Flammarion, 1979, p. 42.

[6] Eymologiae, III, 15: “Nisi enim ab homine memoria teneantur, soni pereunt, quia scribi non possunt”.

[7] ABRAHAM, Gerald. The Concise Oxford History of Music. Oxford: OUP, 1985, pp. 61-63.

KHOLDER, J. Peter/ GROUT, Donald J.; PALISCA, Claude V. A History of Western Music. Nova York: W. W. Norton, 2014, 9ª ed, p. 45.

[2] BASCHET, Jerôme. La Civilisation Féodale. Paris: Flammarion, 2006.

[3] GENNRICH, Friedrich (ed.). Rondeaux, Virelais und Ballatden aus dem Ende des XII., dem XIII. und der ersten Drittel des XIV. Jahrhunderts mit den überlieferten Melodien. Dresden: Gesellschaft für Romanische Literatur, 1917, 2 v.

[1] PESCE, Dolores. “Theory and notation” IN: EVERIST, Mark (org.), op. cit., pp. 282-284.

[2] EGGEBRECHT, Hans Heinrich, op. cit., p. 180.

[3] GROUT, Donald J. A History of Western Music. Nova York: W. W. Norton, 1964, pp. 78-79.

[4] APELL, Willi. The Notation of Polyphonic Music: 900–1600. Cambridge, Mass.: The Medieval Academy of America, 1949, 4ª ed., pp. 85-86.

Comments